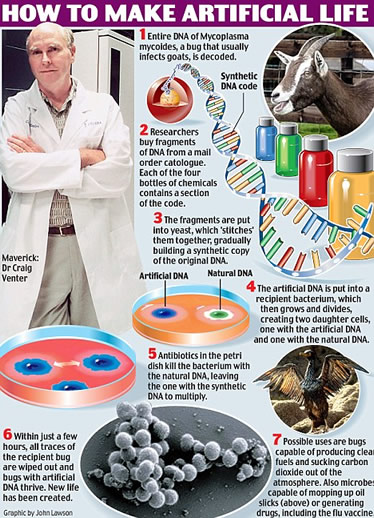

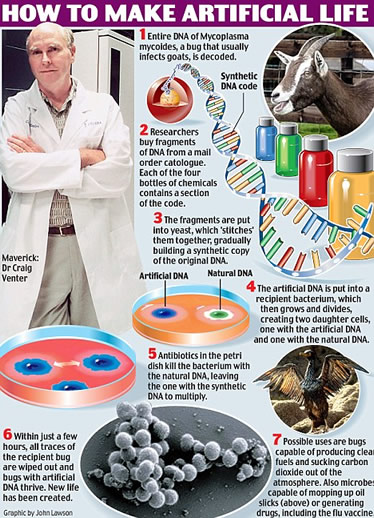

美国生物学家克雷格·文特尔制造生命的过程

美研究人员首次合成人造单细胞生物

2010年05月21日

华盛顿5月20日电 美国一个研究小组20日报告说,他们合成了一个人工基因组,并用它使一个被掏空的单细胞细菌“起死回生”。研究人员表示,这是第一个完全由人造基因指令控制的细胞,它向人造生命形式迈出了关键一步。

美国J·克雷格·文特尔研究所的研究人员在最新一期美国《科学》杂志上报告说,他们人工合成了一种名为蕈状支原体的细菌的脱氧核糖核酸(DNA),并将其植入另一个内部被掏空的、名为山羊支原体的细菌体内。经过多次失败的尝试后,最终他们使植入人造DNA的细菌重新获得生命,并开始在实验室的培养皿中繁殖。

“这是第一个人造细胞,”领导研究的克雷格·文特尔说,“这是地球上第一个父母是电脑、却可以进行自我复制的物种。”

许多科学家积极评价这一成果,但也不乏担忧的声音。美国宾夕法尼亚大学生物伦理学家阿瑟·卡普兰在《自然》杂志上评论说,文特尔的成果终止了有关生命的存在是否需要特殊力量或能量的争论。“在我看来,这使它成为人类历史上最重要的科研成果。”

美国波士顿大学生物医学工程教授吉姆·柯林斯则反驳说,“这项成果破坏了我们有关生命属性的基本信念,而这种信念对我们如何看待(人类)自己、如何看待我们在宇宙中的位置都非常重要”。

还有一些人担心这项技术可能被用于制造生物武器。环保组织“地球之友”成员埃里克·霍夫曼表示,必须确保相关的法规到位,以保护环境和人类健康免受这项有潜在危险的新技术的伤害。

美国生物学家克雷格·文特尔制造生命的过程

合成生物学:正在起飞的技术

2010年06月01日

美国生物学家克雷格·文特尔、汉密尔顿·史密斯及其同事在5月20日出版的美国《科学》杂志上宣布,他们创造了一个人造生命。更准确地说,他们利用实验室里现成的化学物质,制造出了载有约1000个基因的DNA片断。这是自万物起源以来第一个没有祖先的生命,这个名为"辛西娅"(synthia)的人造生物的诞生,意味着人造生命的时代已经来临。

"科学家对基因修改的研究已有多年,但交换整个基因组则是完全不同的,其他一些研究通常所作的改变是将少量的基因从细菌中分离。现在我们可以从计算机中提取信息开始,可以从数字代码开始,以四个实验瓶中的化学物质(指组成DNA的A,T,G,C)创建新的遗传密码,我想这就是最大的不同。"

——克雷格·文特尔

曲折的创造生命之路

从最基本的生命组件创造一个活生生的有机生命,是文特尔15年前就有的一个雄心勃勃的理想。纵观以往的生命史,生命的实质就是信息的传递,但是首个人造生命的诞生表明,不需要闪电的激活,不需要生命的代代相传,就可以让生命从最基本的组件中诞生,从非生命物质到活生生的生命,相比之下,以往的基因改造只是入门之作,而文特尔在合成生物学上跨出的这一步,才是真正掌握了操纵生命的艺术。

创造生命的探索之途历经艰难和曲折。一开始,为了少些麻烦,文特尔尽可能地寻找最小的生物体,并想法将它弄得更小。他起先选择的是一种生殖支原体,一种在生殖道中栖居的生物,是已知最小的非寄生细菌,只有485个基因,然后,将基因一个个剔除,看它是否还能存活,以确定哪些基因是可要可不要的,以期以一个更小的生命体来做合成生命的原型。

但这似乎走进了死胡同,虽然可以证明有100个基因并非是必需的,至少在适宜的实验室环境下可以不需要,但一下子将这些基因全部剔除它却无法存活,找出能够生存的最小的基因组要花许多时间,因为这种支原体的生长速度十分缓慢。

更重要的是,需要较小基因组的理由也渐渐淡化。DNA合成技术日趋成熟,其价格越来越低,所以文特尔决定改而采用稍作修改的完整的支原体基因组。

2003年,文特尔合成了病毒Phi-X174的基因组,只有11个基因,但它却并非第一个人工病毒,一年前,纽约州立大学石溪分校的一个研究小组复制了脊髓灰质炎病毒,不过非常衰弱,只能勉强繁殖。文特尔合成的病毒却是货真价实的,当病毒DNA注入宿主细胞时,宿主细胞的反应就像感染了真正的Phi-X174病毒一样。

但是生殖支原体的生长缓慢还是个问题,于是研究小组改用了它亲缘关系相近的丝状支原体,只是它的DNA是前者的两倍之多,不过以现在的技术这已经不构成什么问题了。为了容易辨别这种新的菌种的不同,文特尔和他的同事剔除了丝状支原体中他们认为不需要的14个基因,然后加入了一些他们新设计的DNA,文特尔将这个过程称作"嵌入水印"。

枯燥的实验终于加入了一点有趣的东西。文特尔说,他们嵌入的"水印"中包括一段密码,里面含有一个网站的网址和三句引文,只要你知道如何解密就行。水印的明文部分标名它是属于文特尔的,编号为JCVI-syn1.0。

完成重塑的基因组被注入无基因细菌,含有这种细胞的液体被撒在琼脂培养盘中,单个细菌的生长繁殖会在琼脂上产生斑点,研究人员对一些繁殖茂盛的斑点进行DNA测序,现代基因测序技术可以迅速完成对支原体基因组的测序,检测结果表明,菌群中确实包含有合成基因组。人造生命的杰作真的活了!

文特尔:聪明的"园丁"

生物技术有时更像人与自然交流的一种传统方式:园艺。园艺技术主要是通过修剪与嫁接。以基因为"修剪嫁接"对象的生物技术却遇到了这样的拦路虎:生命体有自己的一套方式,而不管人类"主人"有什么打算。生物技术中的"修剪"包括去除一些虽对野生生命有好处但却消耗能量,不利完成指定任务的特性,生物技术中的"嫁接"是添加进从别处转移来的具有某种特性的基因。

文特尔还是希望能回到他最初的设想,通过完整而合理的"修剪嫁接",创造一个最小的基因组。这个雄心勃勃的设想将成为生物科学的一个新的里程碑,生物技术将从逐个基因操控,发展为一个以"批量生产"方式改变生命的合成生物学产业。

为此,文特尔就像一个聪明的园丁一样,在过去的十年里锲而不舍地向这个方向努力。显然,他为细菌互换"零部件"的想法十分成功。细菌族中的每个物种,或一群物种,都有一个由数百个或数千个基因构成的基因子集,这个基因子集来自于包含了无数个基因的基因库。因此对虽有亲缘关系但有很大不同的细菌进行比较,可以揭示一种与最小基因组概念类似的"核心能力",以寻求制造出有实用价值的细菌(比如批量生产某种特效药物)的途径。

文特尔的目光并不仅仅放在细菌上,除了寻求最小基因组之外,他还瞄准了单细胞的藻类。从单细胞的细菌跨越到单细胞的藻类,听起来是很短的一步。但在生物分类上,藻类与细菌是完全不同的,这一类生物包括动物、植物、真菌及藻类。

藻类的有趣还体现在其他方面。包括文特尔在内的许多人都想用藻类来制造生物燃料。它们可将大气中和发电站排气中的二氧化碳,通过光合作用转化为石油或柴油。目前几乎所有用来生产生物燃料的微生物都是通过发酵作用来实现这一目的的,利用藻类就可以省掉一些中间步骤。

文特尔的目的是要实现对细菌基因组的全面控制,将研究对象扩大到各种不同的微生物。他麾下的合成基因组公司已和Exxon签约,将由其斥资6亿美元,从藻类中制作生物燃料。文特尔表示要努力"建立完整的藻类基因组,这样我们就可以改变藻类生长中50%-60%的参数,藉以形成各种超多产的有机体。"到目前为止,通过对众多海水微生物DNA的分析,文特尔已拥有约4千万种基因的库存,其中大部分源自于藻类。他说,这些基因将是一笔可观的资源,足以使捕获的藻类产生有用的化学物质。

未来生命科学展望

然而,科学家的所有这些设想和努力,都要取决于一个因素:合成DNA价格的持续下降。这与戈登·摩尔关于电脑发展的著名定律很有些相似,过去十年里DNA测序和DNA修改的价格都在直线下跌。前者意味着世界上的DNA数据库里已有了生命之树各部分的大量基因数据,后者意味着这些基因的剪切粘贴都在变得越来越便捷容易。

合成生物学作为一种正在"起飞"的技术,不仅是件好事,而且于人类至关重要。创造一种新的实用生物体的过程将会是一种不断失败不断尝试的曲折过程,人工选择的进化方式很可能会像自然选择一样,浪费大量的资源。但很多人对基因合成的繁殖方式有所担忧,君不见电脑黑客制造的电脑"病毒"给人们带来多大的烦恼,他们担心,未来的黑客们也许会利用合成生物学,制造出真正的病毒。

无疑,这是一种风险。但几乎所有技术都一样,既可用来行善,也可用来作恶。用来制造病原体的技术也可用来制造疫苗。既能行善,且能带来利益的事,总是比邪恶的欲望更能吸引更多的人,如此说法并非盲目乐观。利用合成生物学,人们可以发明新的作物、新的燃料、新的疾病治疗方法和新的药物。当然,也可能会有人利用合成生物学技术做一些疯狂的事情。

在科幻小说迈克尔·克莱顿的《侏罗纪公园》中,展现了恐龙复活的惊人场景,但实际上,没有任何办法利用存活下来的DNA直接让生命复活。但是如今人类已经有了成功制造出基因组的能力,加上对复杂生物体有了更为深刻的理解,相信总有一天,合成生物学将能制造出做出类似恐龙的生物。

不过,虽然恐龙没有留下可用的DNA,其他更晚灭绝的生物却慷慨地给予了我们机会,想像一下,将合成生物学用于目前已完成测序的尼安德特人的基因组,再与现代人类的DNA相比较一下,看看有什么根本的不同,这是多么令人兴奋的事情。如果能够创造出一个尼安德特人出来,再亲口问他一些问题,那将多有意思!不过,如果这种做法会引起伦理道德上的争议的话,不妨来只远古猛犸象试试怎么样?

合成生物学:人造生命的起点?

2010年07月08日 来源:科技日报

对合成生物学形象的描述是这样的:“像组装电路一样组装生命”。这会带给您怎样的联想?科学家的工作似乎已让我们看到了这种可能。5月20日美国科学家克雷格·文特尔在《科学》上公布了创造出历史上首个“人造单细胞生物”的消息。之后一个多月的时间,国内外掀起一片讨论的热潮,以这项成果为代表的合成生物学也受到了前所未有的关注。

近日,中国科协第40期新观点新学说学术沙龙,以“合成生物学的伦理问题与生物安全”为题,探讨了这一新兴学科的进展及其在我国的发展前景。

文特尔的“爆炸新闻”

因为性格张扬,美国生物学家克雷格·文特尔被很多人称为生物学界的“坏小子”,他曾经公然挑战“国际人类基因组计划”,想将人类基因组图谱申请成专利并从中牟利;现在,他又利用基因技术制造出首个“人造单细胞生物”。面对人们的指责,文特尔依然我行我素。

5月20日,《科学》杂志上公布了文特尔的最新成果:他在实验室中通过化学合成“丝状支原体丝状亚种”的DNA,并将其植入去除了遗传物质的山羊支原体体内,创造出世界上首个“人造单细胞生物”。这个被命名为“辛西娅”(Synthia)的生物立即给公众带来了惊叹、争议和恐慌。

但在学术沙龙上,多位专家指出,媒体中广为使用的“首次合成人工生命”之说,并不准确。文特尔的成功之处,在于用化学试剂合成了人工染色体,并在另一微生物中显示出生物功能。DNA是决定生物性状的遗传密码,却不是生命的唯一组成部分。

从这个意义上讲,文特尔只不过创造了部分生命。这项研究成果最为直接的意义,只是人造的支原体可以利用化学合成的染色体生存繁殖,并导致山羊的乳腺炎。“首次创造生命”之说言之过甚。

事实上,文特尔本人在《科学》杂志上发表的文章题目却更为客观、严谨:“首次合成由化学合成基因组控制的细菌”。 《科学》杂志的相关评论指出,这项研究成果其实并不是首次创造新的生命形式,科学的定义应该是“生命再创造”或“篡改生命”。因为辛西娅除了染色组是人工合成外,生命体的其他组分均是来自于已有生命形式。

但正如许多媒体中的评价所言,无论如何这项耗资4000万美元的科技成果,毕竟是人类生命科学发展的一大进步。英国《经济学人》将此成果与上个世纪原子弹的诞生相提并论。

解析合成生物学

合成生物学是近年来新兴的一门学科,与传统生物学通过解剖生命体以研究其内在构造不同,合成生物学从最基本的生命要素开始研究,目的是建立人工生物体系。

对合成生物学的研究内容,中国科学院心理学研究所的王晶研究员给出了这样的说法:设计自然界中原本不存在的生物或对现有生物进行改造。“它将工程学的思想用于生物学研究当中”王晶说。

“以造汽车为例,合成生物学把复杂的生命系统分解为各个元件,建立成标准的元器件库,将这些标准化的元器件进行组装,所以合成生物学研究的一个重要内容就是建立理想的载体细胞,用汽车来比喻就是理想的底盘,这样可以实现设计新的物种。”

她介绍说,合成生物学的发展主要涉及四个重要的技术,首先是测序,有了测序技术的发展,了解原有的系统才能更好的设计新的系统;第二部分就是计算机模拟建模,了解了整个生命系统的构成,对生命系统有一个系统的认识之后,通过计算机模拟建模分析,编制我们想要实现的新的生命体系;第三步就是从无到有获得新的基因;最后是通过移植技术获得新的生命细胞。

《科学》杂志早在1911年33卷的两篇文章中就首次出现了“synthetic biology” (合成生物学)一词。2000年以后,合成生物学一词开始在国内外各类学术刊物及互联网上逐渐大量出现,2004年合成生物学被美国MIT出版的《技术评论》评为“将改变世界的10大新技术之一 ”。美国生物经济研究协会2007年发表了题为《基因组合成和设计未来:对美国经济的影响》的研究报告。该报告分析了合成生物学及基因组工程支撑技术的迅速发展;展望了合成生物学与基因组工程的应用前景;指出合成生物学将比DNA重组技术发展得更快。

别让伦理讨论绊住发展的脚步

当国内外的生物学家们为文特尔的新成果感到欢欣鼓舞时,辛西娅的出现却给公众带来了恐慌。

有人担心业余爱好者们的行为:今天,只要有5万美元,就可以装备一个二手设备的生物技术家庭实验室;在英特网上,已经有网页在教授从细胞中分离DNA以及在紫外线下制造发光菌,人们不受限制地接触这些信息会产生什么样的后果将难以预料。

有专家坦承,人工合成的生物系统一旦逃逸到自然界,可能会引发生态灾难;恐怖分子可能会利用合成生物学技术制造生物(基因)武器,造成重大人员伤亡。合成生物学的研究比当前的转基因技术、基因工程等更为前卫,产生的社会效益与风险也是一把双刃剑。

中科院院士、中国科学院北京基因组研究所杨焕明研究员十分担心这种舆论会阻碍我国合成生物学发展的脚步。“那样的话,会真正拉开发达国家和发展中国家的距离,使我们陷入非常尴尬的局面。”

他认为,科学本身的伦理性不可否认,没有科学的发展就没有人类的进程。如果有人利用科学去做不合伦理、不道德的事情,那不是科学本身的错。现在的生物实验室里也有许多可能会危害人类的细菌、病毒等,但因为有相关的管理措施,也没有发生人们想象的恐怖事件。在他看来,道德、伦理方面的问题与科学技术发展不应该是互相排斥的。

对于公众的恐慌和担心,军事医学科学院生物工程研究所凌焱副研究员说,这些技术被用于真正创造人造生命,其实还有很远的路。毕竟,创造人工生命远不像拼接电路、垒积木那样简单。曾有报道说,这也正是人类基因组破译十年后,其研究成果不能直接应用于医疗的原因。

专家呼吁加强研究

在合成生物学发展的这几年时间里,在各种科学刊物及学术会议上,有关合成生物学与生物安全、伦理道德及知识产权的话题也是经常讨论的重要议题。美国众议院能源和商务委员会5月27日还专门就合成生物学举行了听证会。

但与此同时,美国、欧盟并没有放缓发展的脚步,他们不断加大合成生物学领域研究的投入。美国国家自然科学基金会(NSF)2006年投入 2000万美元资助建立合成生物学工程研究中心,由UCB、哈佛大学、MIT、加州大学旧金山分校(UCSF)等共同组建。欧盟2007年启动了“合成生物学——新的及刚出现的科学技术引导项目”。

美国的听证会最终得出的结论是,合成生物技术目前还不会引起环境、安全及伦理方面的担忧,但需要关注其发展。作证的科学家们认为,如果提供良好的监管环境,假以时日,合成生物学将在开发清洁燃料、新疫苗及廉价药品等领域得到广泛应用。

这也正是美国资源部倾资300万美元支持文特尔研究人工生命的真正用意。

当前,合成生物学的产业化应用已经初现端倪,据报道,美国两家企业已开始使用人工细菌生产生物燃料,制药公司赛诺菲-安万特公司已经获准使用合成生物学改造的啤酒酵母生产青蒿素。

杨焕明认为,美国的做法值得我们学习,那就是鼓励发展,同时制定细致有效的政策规范。他呼吁我国也应该立即行动,积极投入人造生命的研究领域,至少获得不落后于美国的技术水平。

中国医学科学院副院长詹启敏也认为,对合成生物学带来的生物安全问题如何控制,要提早准备,但并不是被耸人听闻的舆论吓住停滞下来,不去发展。

在加拿大阿尔伯塔大学法学院杜立博士看来,科学界和法学界是存在鸿沟的,这个鸿沟就导致中国目前有关科技的立法都非常滞后。“现在合成生物学处在非常初级的阶段。我们越早介入探讨它发展需要的政策措施,就会越利于此学科今后在国际上地位的确立。”

新闻链接

近日在苏州举办的中国科协合成生物学的伦理问题与生物安全学术研讨会上,与会专家对未来合成生物学的发展前景进行了深入思考和热烈讨论。专家表示,合成生物学如果在我国能够健康有序的发展,将有可能成为我国未来新的经济支柱产业。

清华大学生物系教授孙之荣指出,合成生物学的发展将会带动能源、环保、医药等众多领域的进步和创新,进而将加速中国生物产业的发展,当然这离不开国家的大力扶持。合成生物学的发展有可能推动生物产业成为继我国“汽车、房地产、旅游”三大支柱产业之后的第四个经济支柱产业。

国务院发展研究中心国际技术经济研究所的祝晓莲表示,后金融危机时代,我们在不断寻找加快转变经济发展方式的新的经济增长点,生物产业作为新兴战略产业的一个重要组成部分具有很大的发展潜力,对发展绿色经济、节能减排具有重要的意义。

合成生物学是生物科学在二十一世纪刚刚出现的一个分支学科,其目的在于设计和构建工程化的生物体系,使其能够处理信息、加工化合物、制造材料、生产能源、提供食物和处理污染等,从而应对人类社会发展所面临的挑战。

背景链接

5月20日,美国私立科研机构克雷格·文特尔研究所的一个科学家小组在美国《科学》杂志上宣告世界上首例人造生命诞生。这个被命名为“辛西娅”(意为“人造儿”)的人造细胞,是一种由人工合成的基因组所控制的单细胞生物,是地球上第一个由人类制造的能够自我复制的新物种。

19世纪,英国科学家达尔文创立了生物进化论,才改变了人们对生命的观念,进化论逐步开始取代神创论。在此前后,人们发现了细胞和基因,但仍不能真正解释生命。进入20世纪,遗传物质是DNA的证明,DNA双螺旋结构的发现,大大推动了生命科学的发展。从20世纪之末至21世纪初,“人类基因组计划”的完成,人类生老病死的“天书”开始破解,几十种动植物和近千种微生物基因组的测序,多条生物代谢途径、信号传导通路和基因调控网络的阐明,基因组学时代的到来,为人类设计、合成生命打下了基础。

几乎与此同时,DNA测序和化学合成、DNA重组和大片段克隆、转基因和基因组转移等技术,以及计算机和信息技术的快速发展,为模块化、工程化、标准化重新设计和合成基因及基因组提供了可能。2003年,斯密斯等合成了一个噬菌体的基因组。 2007年, 罗克斯等合成了非典病毒。但合成的都是很小的基因组,增加或者改变的不超过10个基因,不能说是能独立生存的生命。

文特尔研究所进行了开创性的研究,他们要合成的人工基因组长达100万多个核苷酸,大约有1000个基因。

文特尔谈到这项研究的艰辛时说,他领导的由生物学家、信息技术和环境专家等组成的400人精英团队用了大约15年的时间、耗资4000多万美元才完成了此项工作。在这个过程中,他们需要开发新的工具和技术,建立如何将基因和基因组从一个物种移植到另一个物种中去。经过多次失败的尝试,才合成了目前为止实验室合成的最大化学定义的生命结构。