��2019-01-25����������ΧBBC��20������ΰ���ѧ�ҡ����Ͱ���˹̹��������BBC���۵�������������һλ�й�ҩѧ�ҡ���Ϊ���������һ��ȫ�µĿ�űҩ�������о������У��������ܹż���������Ԫ400��Ķ������ѿ�ʼ��������Ӧ��ű�����ڴ˻����ϣ������Ϸ��ֲ��������������أ�����Ը������ҩ�������ȫ����Լһ���˿ڴ����ű���ķ���֮�У������ϵ��о��ɹ����ܱ�������

��2018-01-06��ר�������ϣ�Ҫ�������ء��������������꣬�������о�����ʵ���ҽ��衢��Ŀ�����ȸ����涼�������Ե����������ǵ��Ŷ����ڶ���Ϊ����������ű���������о���������ҽҩ�о���˵��ҩ�Ĺؼ��ǿ���Ч�������ѧ�����о�������Ӧ�������ץס����ѧ�ԡ��������Ŷ������˶��Ѿ��߰�ʮ���ˣ��Ѿ����������䣬�ɴ�Ҷ�����Ϊ�����ҵŬ������������ϣ���ܽ���һ����ҽҩ���Ҽ�ʵ������ˮƽ��һ�㣬�����Ļ������������߲���˲š�

��2018-01-06��ŵ����������������������ˢ����������������æʲô�����������Ϸdz���ϧ�й���ҽ��ѧԺ�������о���������о�ƽ̨,��ϣ�����ܡ���������Ϊ��ҽҩ�о�����Ĺ��Ҽ�ʵ���ң����������ຣ�����ˮƽ�Ŀ����˲š�

��2017-06-27�������������»��磺����������ô���ֵ�������������ȡ��ʵ��ҩЧ���ȶ��������У�������顶��������й������ű�ļ������������ǵ��о�˼·�����ǸĽ�����ȡ���գ�����������Ŀ�ű�ɷ֣��������ڣ��������귢���������ء�����������ȫ��ű������Լ���������ڣ��������������¶�ͯ���ߵ���������Ȼ�Ӹ߲��¡�����������֯�Ѿ��������ű���ĺ�ΰս��Ŀ�ꡣΪ�ˣ������������о����Ľ��߾�ȫ��������Ϊ����Ľ�����ҵ��Ϊ��ҽҩ��׳��ͷ�չ��Ŭ����

��2017-01-09(�����ϡ������ͻ�2016��ȹ�����߿�ѧ������ ϰ��ƽ�佱)�������ϣ���űҩ�����غ�˫�������صķ����ߣ��й���ҽ��ѧԺ�����о�Ա����ϯ�о�Ա���������о��������Ρ�1930��12��30�ճ������㽭ʡ�����У����������ϡ�Դ�ԡ�ʫ�����е�ʫ�䡰����¹����ʳҰ֮���1951�꣬���뱱����ѧҽѧԺҩѧϵ��ҩרҵ��1955���ҵ����������ҽ�о�Ժ���й���ҽ��ѧԺǰ������ҩ�о�����������2011���ٻ���˹�˽��ٴ�ҽѧ����2015���ٻ�ŵ����������ҽѧ����2016���ٻ���ҿƼ���߽���

��2016-01-08(������Ϊɶû����ҿƼ������ٷ���û���Ƽ�������

��2015-12-11(��������̨��ȡŵ��������![]() ������ȫ��ֱ����2015��ŵ�������佱���������˹�¸��Ħ���������У��ڱ���ʱ��23:30��ʽ��ʼ���������Լ45����ʱ��������Ϊ�����ϰ佱��

������ȫ��ֱ����2015��ŵ�������佱���������˹�¸��Ħ���������У��ڱ���ʱ��23:30��ʽ��ʼ���������Լ45����ʱ��������Ϊ�����ϰ佱��

��2015-12-09(�����Ϲʾ���ѡ�㽭������������ʷ��������������Ϥ�������Ϲʾ�λ�������к������������ϣ�����������������������᳤��Ҧ��������Ҧ�������������ϵľ˾ˡ�Сʱ�������Ͼ�ס�����żң�һֱ��Ҧլ����10��5�գ������ϻ��2015��ŵ��������ѧ��ҽѧ����һʱ�䣬������լ�žʹ����յ���ͥ���䵽���ο�������

��2015-12-09(�������������أ���ĸ���Ҿ�Ϊ��������������������������������Ԫ��(1259��)�ӽ��ճ��ݸ�������Ǩ �����������������Ӵ�700���ꡣ�м���������������顢̫��̫����̫�����K����ѧ�Һ�Ϸ������¡������ѧ���������ȵȣ����и߹��Թ���������ī�͡������ϵ��Ҧ���ԣ����ڶ�����ʡ����ǰ���й������г����������˾˾����ְ��

��2015-12-07(����������俨����˹��ҽѧԺ�����ݽ���![]() ��1972��8��10�£����ǿ�չ����������������ȡ����ٴ��о���30������ű�ͼ���ű����ȫ����Ч��ͬ��11�£��Ӹò�λ�гɹ�����õ���ű��Ч���廯����Ľᾧ��������Ϊ�������ء���1972��12�¿�ʼ�������صĻ�ѧ�ṹ����̽����ͨ��Ԫ�ط��������ײⶨ��������������ȼ����ֶΣ�ȷ�����������ʽΪC15H22O5��������282����ȷ��������Ϊ�������ı�������������ṹ��1977�����й��Ŀ�ѧͨ��������������ѧ��ժ��¼��1986�꣬�����ػ������������ҩ֤�顣��1992���ٻ��˫����������ҩ֤�顣��ҩ�ٴ�ҩЧ����������10������һ����������������ҩ���Ч����Ч���Ͷ������ص㡣����˵�����ǹ�ȥ����Ϊ������ͳ�����ݱ�����2013��ȫ��ű������ԼΪ1��9ǧ8����ű�����µ���������ԼΪ58������78%��5�����µĶ�ͯ��90%��ű�������������������������ޡ�70% �ķ���ű������Ӧ�������ظ���ҩ�����ƣ�Artemisinin-based Combination Therapies, ACTs�������ǣ��ò���ACTs ���Ƶ�ű�������Դ�5ǧ6����6ǧ9����֮�ࡣűԭ����������غ�������űҩ�Ŀ�ҩ�ԡ��ڴ��ع��ӵ�������������կ�����Ρ���顢̩����Խ�ϣ�����űԭ���Ѿ����ֶ��������صĿ�ҩ�����ڼ���կ-̩���߾����������������űԭ���Ѿ��Ծ��������űҩ������ҩ�ԡ��뿴���걨��Ķ��������ؿ�ҩ�Եķֲ�ͼ����ɫ���ɫ��ʾ���صĶ���űԭ����ֿ�ҩ�ԡ��ɼ��������ڴ��ع��������п�ҩ�ԣ��ڷ�����������Ҳ�����˿�ҩ�ԡ���Щ����������صľ�ʾ������üƻ���100��λר������Ϊ���������ؿ�ҩ�Դ������߸�Ⱦ����֮ǰ�����ƻ�������ҩ�ԵĻ�����ʵʮ�����������������ؿ�ҩ�Ե���������ü�ޡ�Ϊ����ACTs���ڶ���ű������Ч�ԣ��ҳ�ֿϣ��ȫ��ű����������ִ��WHO���������ؿ�ҩ�Ե�ȫ��ƻ���������������ݽ� ��ë������ҽ������(��������ŵ���ݽ���Ƶ

��1972��8��10�£����ǿ�չ����������������ȡ����ٴ��о���30������ű�ͼ���ű����ȫ����Ч��ͬ��11�£��Ӹò�λ�гɹ�����õ���ű��Ч���廯����Ľᾧ��������Ϊ�������ء���1972��12�¿�ʼ�������صĻ�ѧ�ṹ����̽����ͨ��Ԫ�ط��������ײⶨ��������������ȼ����ֶΣ�ȷ�����������ʽΪC15H22O5��������282����ȷ��������Ϊ�������ı�������������ṹ��1977�����й��Ŀ�ѧͨ��������������ѧ��ժ��¼��1986�꣬�����ػ������������ҩ֤�顣��1992���ٻ��˫����������ҩ֤�顣��ҩ�ٴ�ҩЧ����������10������һ����������������ҩ���Ч����Ч���Ͷ������ص㡣����˵�����ǹ�ȥ����Ϊ������ͳ�����ݱ�����2013��ȫ��ű������ԼΪ1��9ǧ8����ű�����µ���������ԼΪ58������78%��5�����µĶ�ͯ��90%��ű�������������������������ޡ�70% �ķ���ű������Ӧ�������ظ���ҩ�����ƣ�Artemisinin-based Combination Therapies, ACTs�������ǣ��ò���ACTs ���Ƶ�ű�������Դ�5ǧ6����6ǧ9����֮�ࡣűԭ����������غ�������űҩ�Ŀ�ҩ�ԡ��ڴ��ع��ӵ�������������կ�����Ρ���顢̩����Խ�ϣ�����űԭ���Ѿ����ֶ��������صĿ�ҩ�����ڼ���կ-̩���߾����������������űԭ���Ѿ��Ծ��������űҩ������ҩ�ԡ��뿴���걨��Ķ��������ؿ�ҩ�Եķֲ�ͼ����ɫ���ɫ��ʾ���صĶ���űԭ����ֿ�ҩ�ԡ��ɼ��������ڴ��ع��������п�ҩ�ԣ��ڷ�����������Ҳ�����˿�ҩ�ԡ���Щ����������صľ�ʾ������üƻ���100��λר������Ϊ���������ؿ�ҩ�Դ������߸�Ⱦ����֮ǰ�����ƻ�������ҩ�ԵĻ�����ʵʮ�����������������ؿ�ҩ�Ե���������ü�ޡ�Ϊ����ACTs���ڶ���ű������Ч�ԣ��ҳ�ֿϣ��ȫ��ű����������ִ��WHO���������ؿ�ҩ�Ե�ȫ��ƻ���������������ݽ� ��ë������ҽ������(��������ŵ���ݽ���Ƶ![]() )

)

��2015-12-06(�����ϵִ���� �佱ǰ���������ݽ�������Ϥ��ŵ������ίԱ���صذ�����һλ����Ůʿȫ����ͬ�����ϣ���������˹�¸��Ħ�ȹ�����һ�ܡ����ݼ���Ŀǰ�õ�����Ϣ��Ӧŵ������ίԱ�����룬�����Ͻ��ڵ���ʱ��12��7�������ڿ�����˹��ѧԺ���С������صķ��֣���ͳ��ҽ�����������������ݽ�����ʱ�����������Ľ������������صĹ��̣�ŵ������ίԱ�᷽�潫���ֳ��ṩӢ�ĵ�ͬ�����롣��������������ŵ��������ʢװ��ϯ�佱�����ŵ�������磬��ʿҪ��������β����ϵ����ᣬŮʿҪ�����ų���������������Ͻ�ʱ��������࣬����12��10�յ���һ�㡣

��2015-12-05(�����ϸ������ŵ������ ŵ��ίԱ��߲������ӻ������ǻ�ʱ�������ϵ͵���������ͨͨ���������Ͻ��ڵ���ʱ��7�ս��С������صķ��֣���ͳ��ҽ�����������������ݽ���10�ղμ�ŵ�������佱����

��2015-10-15(�����ϻ�ŵ�������й������������������ϵĻɹ�������40����ǰ������ԮԽ���ľ�����Ŀ��1960�������������Խ�Ϻ�˫�����Ӷ���ű��������ؼ�Ա��Խ�����й�������1967�����й�����ǣͷ����֯�߸�ʡ��60��ҿ��е�λЭ�����ؿ�ҩ�Զ���ű�����Σ���Ϊ��523����523��Ŀ��������ҽ�о�Ժ��ҩ�о�����1969������˿�ű��ҩ�о��������ڡ��ĸʱ�ڲ������������Աֻ�ܡ�����վ������ʱ���������о�Ա�������ϱ�����Ϊ��ҩ�о�����523�����о����鳤�����ĸʱ��ȫ�����м�����ͣ���ˣ�������Ա�ܽ����������о����������ȥ����������Ǻ����˵ģ��������ϧ������������Ͷ�롣�������쵼�������ϵͳ�ռ���������ҽ�������ݡ���䷽ҩ���֣���200������ҩ��չʵ���о�������380���ʧ�ܣ�1971�귢����ҩ����������ȡ������Բ��ֶ�űԭ����100�������ʣ�1972��Ӹ���Ч�����з���õ���ű��Ч���壬����Ϊ�����ء�1978��11�£�ȫ����523���쵼С���ٿ�����ű�����гɹ������ᣬ�����������ص����Ƴɹ���������һ�������Ĺ��̣������϶��ڷ��������صĹ��õ��˹����Ͽɡ�����˵�����ĸ�����ѽ�����ʮ���ˣ������й��Ŀ��������ȸĸ↑��ǰ�õö��ˣ�Ȼ����1949�������й�Ϊ����������缶��������Ӱ��Ŀ��гɹ�ȴ������ڡ��ĸʱ���������ϲ������Ƶ������ء�Ԭ¡ƽ�������ӽ�ˮ���������ĸǰ����1965���й���ѧԺ����ѧ���ȵ�λ�������ϵ�һ�����˹������ϳɽᾧţ�ȵ��أ����ⲻ�ܲ��������ǵ���˼��ÿ���й����м�����������ǧ�ڵĿ��о��ѣ���������ҩ�Ĵ��Ʋ�û�����ƶ����ã��ɹ����࣬��������硯ʽ������ȴ���٣���������������١�����λ�������¶���й����п������Ƶıˣ�Ҳ���������뵽���й�ҽԺ����Σ�ز��˲��ò��ý����Է�ҩ����ά�����������ƣ����˷�ӵ���ձ�����ҩƷ�Ⱦ��ź���������ʵ����ֹ��ҽҩѧ�������ڹ���ÿ��Ͷ����ǧ�����������ڵĿ��о��ѣ����ʼ����缶�Ŀ��гɹ����෴���������ij�Ϯ����ٵ�����ȴ�ż����ʡ������3�£�Ӣ��BMC�����磨BioMed Central������41ƪ�й�ѧ�����ġ�����8�£�ȫ��������ѧ���ڿ����漯��˹���ָ�Springer��������������10��ѧ���ڿ��Ѿ�������64ƪ���ģ���Щ����Ҳȫ�������й��������������������������ʱ���������ɶ��ᵽ��ͬ�����۹�����������١���˵�������й����걨��2015��9��17�յ�1 �棩��������Щ����������й������������о��ѵ�Ͷ��δ�����ƽ���ѧ��ѧ���Ľ����ʹ��£�����ȴ�ᵼ�����ص�ѧ�������������ϵ������������ļ��٣���û��һƪ��SCI�����������˿������Ĩɱ�����������������ع����еĹ��ס������ϼ�ʮ����һ�յؼ��ؿ��и�λ��û�е��ι�������ְ����523��Ŀ����һ���ش�����Ŀ����ŵ����������ίԱ�ῴ�ص��������ϸ��������������صĴ����Թ��ף���������������ﲢ�������ѽ�����ȡ�����ڷ�����ң���ѧУ����ȫ������Ͷ�뵽�����ͷ����档�����й�����ѧ����л���Խ�ǵ���������ְ���ˣ�Խ��������������ش��о����⣬�����վ���о��ѡ������������£����ܵ���������ְ�Ŀ���������û��ʱ�䡢�������¿��У����Կ���������ְȨ�ѿ����������������Ĺ���Ϊ���У�������¿��й����Ļ��η�չ����ǰĬĬ���ŵ���������2011�������С�������ŵ��������֮��������˹�˽���Lasker Award��֮����û�е�ѡԺʿ��ȷʵ�����˲������ۡ���Σ��������ֻ��ŵ���������������Ƕ��й�Ժʿ�ƶȵ�һ�ּ������й���Ժʿ�ƶ���Ҫ���ĸӦ�ο�������ҵĻ�Ա�ƣ���Ŀǰ�������ƶ�ת��Ϊ�����ƶȣ�ȥ���ȼ���λ����Ȩ���档

��2015-10-10(�й���ҽ��ѧԺ��Ӧ�����Ϻ��������ȵ���������1977�꣬�ҹ��ԡ������ؽṹ�о�Э���顱�������ڡ���ѧͨ�������״ι��������������صĻ�ѧ�ṹ���˺���½��������������ƪѧ�����¡�������Щ���¶��Ǽ������������Ǹ������������ң����ڵ�ʱ�ҹ���û����ص�ר����֪ʶ��Ȩ�������棬����û������ר�������������ݹ��ʹ�������������ɹ��ڹ�������֮ǰû������ר���������˺���������ר����������������ʧȥ�˹���ר������������������������Ϊ����������������ҩ���ǿ�������ר���ġ��������Ϸ��������غ��ҹ�����������ԱĿǰ�����о���������һЩ�µ�������������ã�����ֻ����������ű����

��2015-10-10(�����Ͻ��ܡ�ŦԼʱ�����ɷã������ã�����֤��ȥ�콱��������ǰ��һЩͬ����Ϊ�������صķ���Դ��Խ��ս���ڼ��һ�����ܾ�����Ŀ��Ŀ���ǰ�����Խ�Կ�ű�������Ǽ���Ŭ���ijɹ�������һ���˵Ĺ������ɷ��У�������˵��������ȫ������һ�۵㣬��ָ�������ؼ����ֵ�С�������쵼�ġ�������ɫɳ���Ͻ��ܲɷ�ʱ�����Ŵη���һЩ����˵�����Ĺ۵㡣������ȥ���岻������Ȼ������Щ�½���������û��֪ͨ���ý��ĵ绰��ԭ�����й���ѧԺ���廪��ѧ�����ĺ��ŷ��ڿ����������ϡ������ɷ��Ժ���չʾ������2011����������ǰ�ĺ�Ӱ����һ�꣬����������������ȡ��˹���ٴ��о��������ǵļ��а����˳�����������ʻ����ɷ��ٽ�����ʱ�������ϼ��������е��г�������һ����ǰ���ݷá��ʣ�����������ʼ��Ĺ����ģ����й��뱱Խ�Ĺ�ϵ�����dz��ã���Խս�ڼ䣬���Ƿ�����������ű����ű�����µ�ʿ��ս������ʧ�Ǵ�����ʧ������������űԭ���Ѷ������ֳ�ҩ�ﶼ�����˿�ҩ�ԡ�����Ҳ��Ŭ���о���ҩ����Ϊ����Ҳ��ű����ʧʿ�������ҵ��о�������Ϊ�ĸ���е��о���ͣ�����ˣ��������Ŀ��ë���ܶ��������ġ�һ�Ҿ�ҽԺ���о�һֱû�кõĽ������������1969���ҵ�������Ҫ����������������ҵ���Ŀ�����ˡ��Һ����ᣬ�������IJ������ܸ������Ǹ����ҵ�ʱ�����������ˡ��ʣ��Ļ�������ڼ���ô�ң�����ʲô�豸�������أ��������е硢ˮ��������������������Щ�������豸�����й�����ġ���Ҫ�����豸ʱ�����ǻ�ȥ����ҽԺ�����ǵġ��ʣ���ʱ�й��Ƿ�����������ű����Ŭ�����𣺵�ʱ����һ�����ר�ҵ��Ŷӣ���ű����������ͼ������������ˣ���Ȼû����Ч�����ר���Dz���ȥ����������Ϊ�����ɸ����ǵ������ʣ�����û�е�ѡ�й���ѧԺԺʿʧ�������������˺ü��Σ���Ϊ���Ǹ����ң���Ӧ��ȥ���롣��ȷʵ�õ���һЩ��������ֵĽ�������1978���ȫ����ѧ����ϣ��ҵĵ�λ���˽�����ΪС�鳤���Ҵ���С�����˽����������������������Ƽ��ҵ�Ժʿ�����ǣ������������������á�����ܸ��ӡ��ʣ���������ǰͬ�����ڵ�һЩ������˵���㲻Ӧ�ó�Ϊ����ɹ���Ψһ�����ߣ�������Ǽ���Ŭ���Ľ������ÿ���˶��з��������Ȩ�������Ƕ����ż������塣��ֻ����úù�������Ȼ��û���Ŷӣ���ʲô�����ǡ�������������ܹ���Ӧ�ðѹ������Щ���ˡ�����˶����й���ʷ��¼����ѡ���ҡ��й����ǽ������壬������Ľ�����ͬ��������������Һ��ҵ��Ŷӣ�Ҳ�����������ҡ��Ҳ��ں���ô�ࡣ��ֻ֪�������������е���Щʵ�顣��Щ��¼�ǹ����ģ��κ��˶�����ȥ�鿴������Ҫ����Ҫ������ʵ����ʷ������ʷ���ʣ�ʮ�������ȥ����콱�����ҵ������á�ҽ�����Ҿ������������о���������ʮ������˵����û�и������ǣ���һ����ȥ����û���������κα�֤��

��2015-10-08(�����ϣ�ŵ������ �»���Ҳ���������������ϣ�ժ�����й�������ѧ�ҵĵ�һ��ŵ����������һ�ε���Ը���ǽ����µĻ��ƣ��������ǵĹ���Ҫ��ĸ����ŵ���������ˡ���1969��2�£������Ͻ�����һ����ʱ����������������Ա�Ѿ�ɸѡ��4����ֿ�ű���Ļ�������в�ҩ���������Ļ������ʱ�ڵ����ǣ�һ�й�����ֹͣ�ˣ����쵼��λ˵��ű�������������Ҫ������������Ŷ�Э��������������ɹ���������֤�����Ϲ��ء�Эͬ����������Ҫѧϰ�ľ��顣���й�����ԺԺʿ���й���ҽ��ѧԺԺ���Ų���϶��������ϵ�˵������˵����ѧ�ҵĹ�ͬŬ�����ɾ��˽���Ĵ��������ּ���Ƽ����ص�ģʽ���п�ԺԺʿ���廪��ѧ��У��ʩһ���dz��ᳫ,������ģʽ��Ҳ���������ڡ���ʩһ��˵�����Ϲ��ص�ģʽ��ʹ�ù���ѧ�Ƶ������ܹ�Ѹ���γɡ������Ƴ��������ڣ������������˽ӽ�5���˵������������������40��ǰ�Ĺ�������������������ʾ�ǣ������������о�������Ӧ���о�����ѧ��Ҫ�˷����꣬����ס���ʡ���ʩһ��ֱ�ԡ������������й�����ԭʼ���µ�ҩ���Ϊ�˾����ر�����ʮһ��ȫ����Э����ϯ���п�ԺԺʿ��־���������Ժ����ԡ���ʵ��״����Ȼ�Ͼ���ʩһ��˵���ڱ��֮ʱ���м�һ���С�����ﲻ��һ��ģʽ������һ��ģʽ���ɣ��������ǵĿƼ����۱�ȴ�ǵ��͵�һ���С���ʩһ�����ģ�ŵ���Ļ�û��ô����ҭ��ʳ�����й���Ҫ�����г��������˲ŵĻ��ƣ�Ҫ�����������۱����棬�����ݲ�ͬ���������ò�ͬ�ı������й����������ض���Զ��������Ӧ�þӰ�˼Σ����Ϊһ��������������磬���ǵĹ���ԶԶ������Ҫ���ø���һЩ����ʩһ��˵������̸���ֳ���

��2015-10-06(ר��ŵ���������������� ����Ϊһ����ѧ���������ŵ�������Ǹ��ܸߵ��������������о����ǵ����о��ŶӼ��幥�صijɼ������й���ѧ�Ҽ����������Ҳ��־��ҽ�о���ѧ�õ����ʿ�ѧ��ĸ߶ȹ�ע����һ���Ͽɣ������й��Ľ�����Ҳ���й���ѧ�ҵĽ���������λ��ԣ�������д����һ��ֽ�ϣ�һ��һ�����������������>>>>�������������������Ƽ��ˣ�2010���������Ƽ���

��2015-10-06(�����ز�Ʒר���������ע ҩѧ���������Ϊ�˱���ʮ��δ������Ϊ�����������ǰ�淢�����ģ��������������й��˵ķ�����1977�꡶��ѧͨ������22����3���ԡ������ؽṹ�о�Э���顱�����壬�״η����������ػ�ѧ�ṹ����Թ��͵����ģ��������صĽṹ��ȫ�������ڡ����һƪƪ���ҹ��Ƽ������߸�������������������½���������������صĿ�ű��Ч��ȫ����չ¶���ţ�ʹ�����صĻ�ѧ�ṹ�뿹ű�����л��ش���������1979���ڡ��л�ҽѧ��־��Ӣ�İ��Ϸ�������һƪ���ģ����ǹ�����ʵ���о����ٴ��о���ȫ�����������������ص�ר��Ȩ���⣬��Ȼ������ҽҩ�����ߵ��ź�����Ҳ�������Ժʿ��ǰ���ź�֮һ����ȻΪ�����ص����������˽�ʮ�꣬�������صIJ�Ʒר��Ȩ���ջ��DZ������ע��

��2015-10-06(�廪����³�ף�Ժʿ�ƶ�Ŀǰ�������ƶ�)���ڹ����˷�֮�࣬��֮��Ҳ�����˺ܶ����ۣ�����������Ե�ζ����ѡԺʿ����������гɹ�������Ȩ�����⡣�������ع�һ����������ϵĿ������̡�������֮ǰ�ܶ��˶��ø��ִ�ͳ���в�ҩ��ȡ��������������������������ǵ�һ�����ף��ڶ�������ͬ���ձ�����İ취����ȡ��ʱ�������ϲ��������ѽ�����ȡ���Ҿ��������������ֺͲ���춨�����ĵý�����������ŵ����������ζ�Ŵ�ͳ����ҽ����ҩ�õ����ִ���ѧ���Ͽɡ������ϰ���ҩ�������Ч�ɷָ�����ͼ����������������һ�����Ļ�ѧҩ������ҽ��ҩ����Ҫ�����ִ�����·��

��2015-10-06(�����ϵ�ŵ��������������ҽ��û�й�ϵ��)��˵�������صķ�������ȡ���͵ô�1967��˵�𣬵�ʱ���ϰ뵺��Խ��ս�������������Խ���й����������ű��ҩ����о�����������ߵ����·���ָʾ�����ˡ�523����Ҳ���ǡ�һ��ȫ���ԵĴ��ģ������Ŀ���о���űҩ������һ������500�˲μӵ�ҽѧ�ؿ�ʼ�ˡ�����ĺ��ģ���Ч�ɷֽṹ������Ϊ���ǽ�������һ���̣�����������1974��2�·�����ҽ�о�Ժ�ٿ���������̸�ᣨ��ҽ�о�Ժ��ҩ�о�����ɽ����ҽҩ�о���������ʡҩ���о�����ͬ�μӣ����ᵽ��������II�ķ���ʽ������ȷ��������������ȡ���ɫ��״���ű��Ч��֣��Ŀ�űЧ������������أ���ɫ��״�ᾧ����ű��Ч���壩���Ӷ�ȷ���˿�ű���ӡ��������ط���ʽΪC15H22O5��������282.33����ֺ�����C63.81%��H7.85%��O28.33%��ֻ�е�����һ���������ز���λ�п�ѧ��ǽ��ŵ��ίԱ���Ա��˹˵���������˵�ܵ��˴�ͳҽѧ�������������������Ǹ���ͳҽѧ�ġ���

��2015-10-05(�й��������ϻ��ŵ��������������������ʷ����)�� ��������Լ����Ͻ���������4���������ƣ�ֱ��Ƣ�ࡢ�����״�ȫ�����ա������վ�����ֹͣ�����Լ�������ʵ�顣�����˵����������һ�£�ͨ��ʵ���ҳ��������ˣ����û�취����ű�������˺�����ż������в�ҩ����о���1969�꣬ʱ��39�������������ҽ�о�Ժ�������鳤�����ݼ���523��Ŀ����������ͬ��һ������˴���ҩ���������ҳ��˳���Ƶ�ʽϸߵĿ�ű�в�ҩ�������У�������ȡ�������ԵĿ�űЧ��������űԭ�����й�60%~80%�������ʡ�1971���°��꣬�����ϴӶ���������������������һ�����ܵ������������м����ˡ�����һ�գ���ˮ�����գ���ȡ֭������֮�������ݣ��������ɴ���Ϊ�����п��ܶ�������Ч�ɷ�����ƻ����Ӷ�Ӱ����Ч�����ǣ�����������ȡ�¶ȣ����Ҵ���ȡ��Ϊ�÷е���͵�������ȡ��������֣�������ȡ������ȡ�������ű�ͺ�ű�������ʾ��ﵽ100%����������һ�λ����Ͻ�������������ϵ��о���Ա���������������ܿ�ʹӵ��صĻƻ�������ȡ�������أ���Ͷ�����ٴ������������С������7���ں��ϡ����ϵȵ����ƶ���ű���зḻ���ٴ����飬ȫ��523��Ŀ�칫�Ҿ���������ҩ������ȡ�Ļ����ؽ��������С�����ٴ�ʵ�顣��������1974��10��~12�£��Ⱥ��û���������ű��18����������������������ض�űԭ��Ķ�ɱЧ��������ୡ��������˵������ǵ�ʱ���������ƵĿ�ű��ҩ��ҩЧ�����ԡ������˵��һϵ�е�ʵ��֤���������Ǻ�ҩ���ϼ�Ҫ�����Ҫ�������ٶ��з���ҩ����ҩ��1975�����Ƴɹ�������1979��ͨ��ȫ������������һ������13��ļ��ܡ�ʩ����˵����ʱ������ʱ�ڣ�������Ŀ��ͣ�ˣ�ֻ�С�����һ�ǡ���523��Ŀû��ͣ������Ҳ�Ϊ������һ�Ĺ����������ڲ�һ����������������һ������������ʱһ�гɹ�����Ҿ������ó����������������˵��

��2015-10-05(�»������й�ҩѧ�������ϵ��˻�ŵ��������ѧ��ҽѧ������ �����й���ѧ����Ϊ���й��������еĿ�ѧ�о����״λ�ŵ������ѧ�������й�ҽѧ������Ϊֹ��õ���߽��Ҳ����ҽҩ�ɹ���õ���߽�����������������ʮ������ڼ�Ϊ���Ŀ��������£��������Ŷ����й��������������������������Ŭ�������������������ҽҩ�ŵ������л�ȡ��У������Եط����������أ�������ű�������·�����ȫ�������������֡��й���ҩ�������档

��2015-10-05(�������������ϻ�ŵ����ҽѧ�� ϵ��λ���ŵ����ѧ�ཱ���й������������ϣ�Ů��1930��12��30������ҩѧ�ң��й���ҽ�о�Ժ�����о�Ա����ϯ�о�Ա���������о������������Ρ�1980��ƸΪ˶ʿ����ʦ��2001��ƸΪ��ʿ����ʦ�����������ҩ������ҩ����о���ͻ�������Ǵ������Ϳ�űҩ�����������غ�˫�������ء�2011��9�£���ñ���Ϊŵ������������ꡱ����˹�˽��������й�����ҽѧ������Ϊֹ��õ����缶�����

��2015-10-05(��ѧ���������ϻ�2015��ŵ��������ѧ��ҽѧ������2015��ŵ��������ѧ��ҽѧ���������ҹ���ѧ�������ϻ��������ǡ��й�ű�����Ʒ��ķ��֡�������������ѧ��Ϊ��������William C. Campbell���ձ���Satoshi ��mura���������ǡ��йػ׳�������Ⱦ���Ʒ��ķ��֡������У������϶���һ�뽱�𣬰��������ձ���ѧ�ҷ�������һ�뽱��

��2015-10-05(�Ի������ϣ������Ӳ�֪����ŵ����������Ϊ�ⲻ����һ���˵����������й�ȫ���ѧ�ҵ����������һ���о��˼�ʮ�꣬�ܹ������⡣��

��2015-10-05(ף�ر�����ѧУ�������ϻ�2015ŵ��������ҽѧ��)��The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2015 was divided, one half jointly to William C. Campbell and Satoshi ��mura"for their discoveries concerning a novel therapy against infections caused by roundworm parasites" and the other half to Youyou Tu"for her discoveries concerning a novel therapy against Malaria".

��2011-10-24����������������Ϊʲô��ѡԺʿ����Ԭ¡ƽ���������泯�����������ũ��һ�굽ͷ��ʱ������ˮ�����о�����ˮ���������ʮ����һ�մ���ʵ��������о������������Ϊ����ѡ�������ҿ�ѧԺ�⼮Ժʿ�����»���Ϊ�����֪�������ϳ��ˡ����ƽ��ʡ��������Ƚ�ֱ�ʣ����滰�����������������ڻ����ϡ�����̸��Ҳ�ã�����ͬ����������Ͽ϶�������ͬ�Ļ�����ֱ�����ɣ����ܶԷ��������ѻ����쵼���������ϵ���ͬ��������Ժʿ��������ע�����������dz������ġ��ҽ��������о�֮����Լ��IJ��ͺ�����ý�����ģ������й��Ƽ����Ƶıˡ����ڲ��������ĸ���ѧ��ȡ�

��2011����˹�˻���������Ϣ��Ӣ�ģ����������������й�ҩѧ�������ϣ���ͼ����

Cell�����ķ������������£��������أ�Դ���в�ҩ�ķ��֡�

�����ϻ�2011����˹�˽�

�������Ƿ���������

20011-09-12

|

�����ϼ�飺�й���ҽ��ѧԺ�����о�Ա����ϯ�о�Ա��1930��12�³������㽭ʡ�������ˡ�1955���ҵ�ڱ���ҽѧԺ����Ϊ������ѧҩѧԺ����ͬ�굽�½�����������ҽ�о�Ժ��ҩ�о������������Ѳ������������������ҽ��ְѧϰ��ҽ�ࡱϵͳѧϰ��ҽҩ֪ʶ�� |

2011����˹�˽���ǰ�������й���ѧ�������ϻ�����е��ٴ�ҽѧ�����������ǡ���Ϊ���������ء���һ����������ű����ҩ������ȫ���ر��Ƿ�չ�й��ҵ��������˵���������

����Ϊֹ�����г���300�˴λ����˹�˽�����������80λ�ں��������ŵ�����������Ըý���Ҳ������ŵ�������ġ�����ꡱ��

��2011-8-22�����㣺��ҩ�Ŀ�ѧ�о��ᱮ����1970������ڣ������й���ѧ�ң����Ļ��������Ŭ����������Ὺչ�о�����λ������о��������Ϻ���ͤ�����ֱ��ڷ��ֿ�ű��ҩ�����غͽ�ʾ��˪��ѧ�ɷ������������Ѫ�����������õĹ��������˹ؼ����á��ع���ʮ��ǰ��ʼ�����̣��������ۺͷ����������ع���Դ���й�����Խ�ϵֿ�����������������Դ�ڹ۲졢��֤�Ľ������ҽ��ʵ������Ȼ���ǵ�ҩ������������Ϻܶ���������λ�о�������δ��������ֿ϶��������������顢��ͤ������ĬĬ��������ص�������û����Ƨ����־��һ�㲻�������ڲ��������ϡ�����ԭʼ�������ġ��ļ��Ͳɷã������ڴ˳�����Щ���ֵ���ʷ��ò��û���������ǵ�ע�⣬�ڹŴ��ͽ��ִ���������ҽ��ʵ���У����ܻ����д����·��ֵ��䱦��

�������۽�ѡ��

�������Ͻ���80����䣬�����������������˷���������֮�⣬����ƽ���IJ�����ƽ����û�г�������ѧ��û���ڹ��ⶥ����־�Ϸ������������ģ�û�л�ù��κδ��е��ǽ�̤ʵ�ؿ���̬�Ⱥ�ִ�ž������������ڿ������Ǻ��Ƚ��ļ������뻯�����ĬĬ���ŵ����ڣ����ڱ�����ͬ���Ͽɣ���֪���й���ҽ��ѧԺ�Ƿ�������ʵ���ң���2011-9-13��

����ҽҩ��ѧ�𣿺ܶ��˷�����ҽҩ����Ϊ��ҽҩ��һ���Ļ�������ѧ�������ϴ��в�ҩ �з��������صõ�����ͬ���Ͽɣ�����˵����ҽҩ����α��ѧ����ҽҩ�Ǿ���⣬�����ɣ��о������������������������������ɸѡ���������ٴ�ҩЧ�ģ�����������淢��һЩ�м�ֵ�Ķ����ܱ����Ǵ���Ȼ���д�����ʽ��ɸѡ�ɹ��ĸ��ʴ�öࡣ��2011-9-13��

New YorK Times:

The Lasker Awards, announced on Monday by the Albert and Mary Lasker Foundation, carry a $250,000 prize per category and are widely considered the nation��s most prestigious medical awards.

Besides Dr. Arthur L. Horwich and Dr. Franz-Ulrich Hartl, who won the award for basic medical research for their discoveries about protein folding, the foundation is honoring an 81-year-old Chinese scientist for her work on turning an herbal medicine into a widely used antimalarial drug.

The scientist is Dr. Tu Youyou, and the antimalarial drug is artemisinin, which was discovered decades ago.

Dr. Tu and her colleagues began their work in the 1960s, during the Cultural Revolution, when the Chinese government began a project to find a new malaria drug that could replace the standard treatment, chloroquine, which was losing effectiveness as malaria parasites developed resistance.

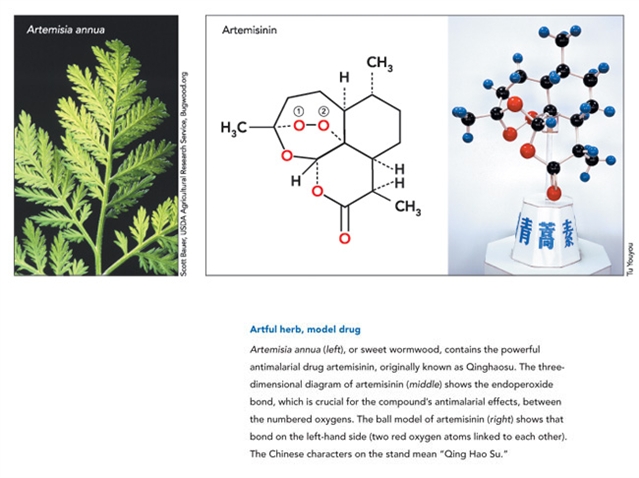

They scoured the literature on ancient Chinese remedies and collected 380 extracts from 200 herbs that offered promise. One of the plants they studied was sweet wormwood, or Artemisia annua, which was used by Chinese herbalists centuries ago to treat fever.

Dr. Tu and her team discovered a way to extract an active substance from the plant, removed a toxic portion of it, and demonstrated that it wiped out the malaria-causing parasite in animals. The resulting drug, artemisinin, was later shown to cure malaria in humans.

Today, artemisinin and its derivatives are typically coupled with other treatments to combat malaria, and the World Health Organization recommends this combination therapy as the ��first-line treatment�� against the disease.

��It is clear that Tu��s insight and vision have saved millions of lives, particularly in the developing world, and continues to yield long-term medical benefits in the ongoing fight against this deadly disease,�� the foundation said.

This year��s Lasker Public Service Award went to the Clinical Center of the National Institutes of Health ��for creating a research hospital where doctors develop innovative therapies and explore?new ways to diagnose, treat and prevent a wide variety of diseases.��

That award is being renamed this year in honor of Mayor Michael R. Bloomberg of New York, who received it in 2009. The prizes are to be given at a ceremony in New York on Sept. 23.

����������־������5���˵��й���űҩ������

2007��03��06�� �����������־

���������༭��

��������һ�־���ҩ����������5���˵�������

����û������������ÿ�꽫�������������ꣻ������Ϊ��20�����°�Ҷ��ΰ���ҽѧ���١���Ӧ�û��ŵ���������������������Ϊ�˴�Ӯһ��ս��������Ҫ�Կ��ȡ�����һ�ǡ���

�����������������űҩ���й����þٹ�֮�����Ƴɹ���ȫ��Ψһ������ű����Чҩ��������������еġ��й���ҩ������Ҳ������֪�������ޡ������������������������ˡ�ŷ���˵�Ҳ���ò�������ȫ��

�����������������Ҫ�����˳���Ϊ���й��ĵ�����������������츣ȫ���࣬����������֯��ר�����ҩ��������Ա�¾����й��쵼�˷��ʷ���ʱ�����������������ȥ��

������ˣ���Щ�ɹ������������űҩ�ķ������ǣ���ֵ��ȫ�������Ծ��⣡

����2006��11��4�գ�������ϯ���������зǺ�����̳��������ϳ�ŵ�����3���ڣ��й�������ṩ3��Ԫ�������Ԯ�����ű���������ṩ��������ҩƷ������30����ű���ġ�

�����������¹���������ϯ���÷���8��������ϯ���й�-��������ű���������Ľ�����ʽ�������й���������һ���ŵ�Ŀ��ˡ�

��������ű������������ҩƷ���ѳ�Ϊ�й���չ�⽻�����������������Ҫ���֡����ڷ��������У������й�������Ѻ������ŷ���˹��������ǰ���Ƿ��������ıر�ҩƷ�������Ϲ�������������֯��������������ȫ��5�ڻ��ߵ���ѡ��ҩ����ҽѧר�����У����ǡ�20�����°�Ҷ��ΰ���ҽѧ���١����ǡ��ܹ����ŵ�������Ŀ�ѧ�ɾ͡���

������ô����˭���������ΰ������

����ҽҩ��ġ�����һ�ǡ�

����20����60���������������ű����űԭ�������ҩ�ԣ�ȫ��ű���������Կ��ơ�������Ⱦ��ű�����ա�ͷʹ��Ż�¡����ʡ����ԡ��鴤����ˮ�ף�ֱ����������ʱ������Խ�Ͻ�ս����Խ������Ҳ����ű��֮������Ա���ء���һ��Ⱦ�����£�������Ҫ����̧�������ͣ�һ�˳�ǹ���С���������������˵��1967����1970�꣬��Խ������ű����Ա80���ˣ���ս����Ա��4��5����ͬ���� ����Ҳ����Խ��������Ϊ֤������Խ����һ���ŴӺ���ǰ�ߣ������ֻ��������Ͷ��ս����

����ӵ�п�ű��Чҩ����Ϊ������Խ����ʤ������Ҫ���ء�������ϧͶ�룬ɸѡ��20�����ֻ��������Ҳδ�ҵ�����Ŀ�ű��ҩ��Խ�����������й���1967�꣬��ë��ϯ�����������һ��ּ��Ԯ�ⱸս�Ľ���������Ŀ�����������Ӿٹ��������ƣ�����ȫ���Ƽ������������з���ű��ҩ����Ϊ����������5��23�գ���Ŀ����Ϊ���������������Ҫ�����൱�ڡ�����һ�ǡ���

�������ǣ�ȫ��60�����λ��500����������Ա�������緢����־������Ž�Э������Դ�������ŶӾ���̤�����з���ű��ҩ�����̡�

����û�����ǣ������˽���ȥ

����20����70���ǰ�ڣ����������������Ա�ӹŴ�ҽ�������������ű���ļ������ܵ�����������������ȫ�»�ѧ�ṹ��������ű��Ч����ҩ���������ء��������������ؿ�ű�����˵�һ����

����70������ڣ����������������Ա���������ػ�ѧ�ṹ���ϳɿ�ű��Ч���õ�����ѵ���ҩ�����ͬʱ���ҹ���һ�ֻ�ѧ��ű��ҩ�������̴�Ҳ��ճ�������Щ�����ƽ�������Ŀ�ű���̡�

����80����Ժ�һ���֡��������������Ա�Լ������أ��������Ƴ��ۺ�����Ѻͱ��̴���ҩ�ŵ�ĸ�������ѡ��������������ؿ�ű�ﵽ�¸߶ȡ�

����ű����Σ���������ļ���֮һ��ȫ��ÿ��ű�����˳���5�ڣ�����100�������ϡ����ڴˣ�����������֯��һ�η���ű�������ϣ��������뼸λ���������������Ա��ϯ������������л�������û�����ǣ������˽���ȥ����

�������Dz�Ӧ����ʷ����

���������������űҩ����Ҫ�ķ����ˣ������һ������٣���һ�˳ɸ��̣���һ�˵�Ժʿ����Ȼ���Ƕ���״�б�Թ���˴˼��������������й���ᣬ������Ϊ�����������������Ѫ��������Թ�ڡ�

�����������űҩ���й�Ψһ��������ϵ�ԭ����ҩ��ʱ��Ϊ֮�Ժ���ȴ���������Ǿٹ����Ƶijɹ�����������Ľᾧ���������µĽ������е��������űҩר��ת�ø�������ˣ���ָ��֪ʶ��Ȩ��ʶ������ȴ��֪ר������ת�ã����н����������ű�����ڶ��й��ľ��أ������Ƿǣ��д����ϡ�

��������ʷ��Ҫ��¼������Ѱ�������������ص������ϣ����ٴ���֤ʵ�����ؿ�ű��Ч������ţ����������ط��ӽṹ���ϳ�����ѵ���Ӣ���������Ƹ�������ѵ������塣����û��Ѱ�õ���κ����(��ȥ��)������Ԩ(����68��)������(����69��)��������(��ȥ��)�������(��ȥ��)�������Ĵ澴�⣬����Ҳ������5���˵��й������ҡ�

�������ǽ���ס���еġ���������Ƽ���Ա����ס�������ڵ��Ǹ�����ȼ�յ�ʱ����

�����й��з��������űҩ����

����20����60�����ȫ��ű������

����1967�꣬�����з���ű��ҩ

����1971�꣬�������ű����Ч

����1973�꣬��������������ᾧ������Ϊ������

����1974�꣬�ٴ�֤ʵ�����ؿ�ű��Ч����

����1976�꣬�ɹ����������ط��ӽṹ���ϳ�����ѵȿ�ű��ҩ

����1977�꣬�����繫���������űҩ�о��ɹ�

����20����70������ڣ��й��ƹ��������űҩ��ű�����й�����

����20����80������������ิ����űҩ�з��ɹ�

����1991�꣬��������ѻ�ù���ר������ʼ�߳����ţ���������

����ʮ���������������űҩ��Ϊȫ������ű�����ߡ�����ҩ��

�����ӹŴ�ҽ���л����У�������ȡ��������

�����ϣ���һ��С�ݸı�����

2007��03��06�� �����������־ ����

���������ϣ���һ��С�ݸı�����

������������ · ��

����2��14�����磬������λ�ڱ����ж�������һ����¥�������76����й���ҽ�о�Ժ�����о�Ա�����������˲���5���ӣ����������´��������������ů�����Բ��㡣����һ������������80�����¥���������ϵİ칫����û���κ�װ�ޣ��Ŵ���ª��һ��ɳ���Ѿ��Ƶú���������������ĵ���ֻ�����������绰�ʹ��ҩƷ�ľɱ��䡣

������������������츣�����ˡ�����Ϊ��20�����°�Ҷ��ΰ���ҽѧ���١��ķ�����֮һ�İ칫������Ҳ�������µķ糾��Ľ������ط���������û��̫��̫������

������12%��100%

����һ���棬�����Ͼ������Ǽ�ʶ��һλ��ѧ�����ߵ��Ͻ�������ͣ����������������ȥ�������뿪��������߳�ʾ���ַ��Ƶ��ļ��������¼��ʵ�������ϣ�����30��ǰ�����������л�������ʱ���������š�

�������Ҳ��ǿ���Ҫ������Щ�����ģ�ֻ�dz��ڿ��й�����ϰ�ߡ��������ϱ�æ���Ц������߽��ͣ�����ʵ������û����Щ���ϣ���Ҳ����ؼǵã�1969��1��21�գ���ҽ�о�Ժ������Ϊ�����鳤���μӡ����������Ŀ����

�����ڴ�֮ǰ�����������Ŀ��л�����ɸѡ��4����ֿ�ű���Ļ�������в�ҩ��δ������������ķ��֡������Ͼ���������ϵͳ����������ҽ���������Ĵ��߷�����ҽ��������λ��Ⱥ������Ҳ��ϸ�ط�����һ�顣�ɴˣ���ר����������һ������ű���鷽����������640���ֲ�ҩ�����о��к��������������ص�����������ڵ�һ�ֵ�ҩ��ɸѡ��ʵ���У�������ȡ���ű����������ֻ��68%��������������Ч�������������е�λ�㼯������������칫�ҵ�����������Ч��Ҳ������õġ��ڵڶ��ֵ�ҩ��ɸѡ��ʵ���У�����Ŀ�űЧ��һ������ֻ��12%����ˣ����൱����һ��ʱ������ﲢû�������ҵ����ӡ�

�����������й�����ֳ�������Ϳ�����տ�һ�����ݱ�ֲ����й��ϱ������ܳ������Ŵ��ಿ��ҽҩ�䶼�й��������������ű���ļ��أ��ܶ�ط��ϰ��յ���ҩ��Ҳ�����������Կ�ű����������Ч������

����Ϊʲô��ʵ�������������ȡ�ﲻ�ܺ���Ч������ű���أ�����ȡ���������⣿������ʵ������������⣿���������в��ʡ������°ѹŴ����װ��˳�����һ��һ����ϸϸ���顣��һ�죬������顶��������κ�����ű�����еļ��仰����ס�������ϵ�Ŀ�⣺������һ�գ���ˮ�����գ���ȡ֭������֮����Ϊʲô�����ҩ���õļ尾����ͬ��ԭ�������õ���������֭��

�������¶ȣ������ߵIJ�����¶ȣ����п����ڸ��µ�����£��������Ч�ɷ־ͱ��ƻ����ˡ����˵������ǰ����ʵ��ķ��������ˡ����������������÷е�ϵ͵����ѽ���ʵ�飬����60���϶�����ȡ������ȡ���1971��10��4�գ����ǵ�191����Ʒ�����¸�30���꣬��������Ȼ�����ؼǵõ�ʱ���龰������ʵ������ҹ۲쵽������ȡ���űԭ��������ʴﵽ��100%����

������ʷ�ϵ���Щ����Ҳ��������������һЩ�˲������������һЩ���ڷ��·ת����������������������ѧ�һ������ԣ�������ֻ����Щ���������ˣ�����Щ���ڶ���˼�����ˣ�����Щ�����ƶ����ᾫ����ˣ����������������

��������һ������λ�ĵ�һ�����ˡ�

����1930�꣬�����ϳ������㽭ʡ�����У�����ժ����ʫ����������¹����ʳҰ֮ƻ����Ϊ��ȡ����������Ϊ¹��֮����1951�꣬�����Ͽ��뱱����ѧ��ѡ����һ���ڵ�ʱ�Ƚ����ŵ�רҵ��������ҩѧ����ҵ���䵽��ҽ�о�Ժ����ҩ�о������������������ϵ�רҵ������ҽ����ҩ����������ҽѧϰ�࣬��������ʱ��ϵͳ��ѧϰ��ҽҩ����ʱ���������Լ�Ҳ�����뵽��������Щ����ҽ���ϵ�ѧϰ������Ϊ��������������ش�����Ҫ�Ļ�����

����1972��3��8�գ������������Ŀ���Ͼ��ٿ��������飬�����ϱ������Լ���ʵ����������������ߵ����ӡ��˺����п�����Ա����Ŀ��ת����������С�ݡ���ͳ��ҩ����������Ʒ�֣�һ��ѧ��Ϊֲ��ƻ�����й��Ϸ��Ľз���һ����ֲ������DZ����ijƺ���

����1973�꣬���ϵ�������ᾧ��Ŀ�ű��Ч�õ�֤ʵ����������칫�Ҿ���������ᾧ������Ϊ�����أ�����������Ϊ����ű������ҩ�����з���

��������˵�������϶�������о��ͷ��֣��������ص��Ե����Ĺؼ����ء�

�����ڲɷù����У������϶�δ�绰�����ߣ�����ǿ������1979�꣬�����ػ�ù��ҷ�������1982�꣬ȫ���ٿ��Ƽ�������ᡣ�����ҿ�ί�϶�������Ϊ�÷�����Ŀ��Ψһ��������ϯ��ᣬ��ȡ����֤�飬����Ϊ��һ������λ�ĵ�һ�����ˣ���ȡ�������¡�1986�꣬�����ڵ���ҽ�о�Ժ��ҩ�о��������Ƶ��������űҩ�����������ʵʩ��ҩ�����취�����ĵ�һ����ҩ֤�顣��

��������ο�壬Ҳ�����ź�

������ʱ������治�����ţ���ǰ����������λ76������ˡ��ڽ��ܲɷõ�������Сʱ������ϲ�ͣ����˵��˼·����������ʮ�㡣�������ߺ���Ӱʦ�����������ף�����Щ��м����������ô���ᣬ��ô����������̫̫������ã���

������ʵ�������ϵ����岢���Ǻܺá���������60���������ʵ�������������ͨ���豸��û�У��������ֻ�ѧ�ܼ����������ϣ��ܿ�ι��ܾ��ܵ�����

������2002�귨������ű����ļ��߲ɷ��Һ��ڱ�����˵����������о������ܲ����ҽѧ������������������ֻ������ܲ�������ˮƽ�ijɹ�����ʵ����������������Ѿ��ö��ˡ�30����ǰ��Ҫʲôûʲô��ֻ������7����ף��ڼ���ƽ��������������������

�����Ǹ�������IJ����ǹ����������ϲμӡ����������Ŀʱ��Ů����3�ꡣ��һ��ʱ�䣬�������ϵ���ҩ���ٴ��۲죬�ɷ�Ҳ�·ŵ������ߡ���У�����Ӿ�ֻ�ܷ����������ˡ������ھͲ�˵��Щ�ˣ��Ǹ��������Ϊ���������ף�˭���Ÿ��˰����������Ϻܿ�ת���˻��⡣

����1976�꣬�й�ҽҩѧ��������һ����Ϣ������ij������Ҳ���ڽ���������ȡ����о����ܿ����Ѿ�����˶������ػ�ѧ�ṹ�IJⶨ���ڵ�ʱ�������£�û�и����;��������һ�����Խ��к�ʵ��Ϊ�����������ǰ�棬��Ϊ��������֪�������������й��˷����ģ���1977�꿪ʼ���й�½��ͨ�����������繫���������ص������������̺ͻ�ѧ�ṹ��

����˵�����£�����������̾�˿��������Ǹ�ʱ���һ����˼����Ϊ�����⣬Ҳû��֪ʶ��Ȩ����ʶ���������ʧȥ�������ص�֪ʶ��Ȩ�����˺��������й��˷�������Ҫҽҩ�ɹ�����������أ�����������������ƣ���������ռ���г���

���������ϵİ칫���м䲢�ŷ����ĸ�չʾ������������������������ض���õĸ��ֽ��¡�����֤�顢���ҷ���֤�顣�ɷ��У���ʱ��ʱ���������վ�������Ѽ���ק������ǰ���ֽ�����������⧲����������Ҳ���Ҫ���������������Ǹ�ʱ�������еĿƼ����Ķ������Ը������巢������ֻ��ϣ�������ܸ���ر���������Ա��ԭ�����о��ɹ����������ϻ������ź��ģ���ô���꣬�������α�����Ժʿ����ʼ��û�е�ѡ��

���������صķ�����������ij����ʽΪ�����ϼ��ᣬ����ʮ���Ľ��죬����ΰ��ķ�����Ȼ�츣��ȫ�����ˣ����õ����ǵ��������Ӻ����أ������������ϸе���ο�ġ�

����ţ���������40��

2007��03��06�� �����������־����

�����ٴ�֤����������Ч������������Ҫ��ҩ

��������ţ���������40��

����������Լ���� �� ��

�����ڵ�������ҽѧ��������ű����������71��Ĺ�����ҽҩ��ѧ��ϯ��������ţ���һλ����֪���Ⱥ�Ӱ��������������������ٴ���֤ʵ�������ܹ����ƶ���ű���������Ƶ������ظ���CV8���ȳ�Ϊ����һ����ҩ�������ȿ������Ƴ̶̡��ɱ��͵��������ิ����ű��ҩ��

��������һϵ�С����ȡ��ı����������40��Ŀ�ű����������γ������顢��������������������������ż�֤���������űҩΪ�й��������ٹ⡣

��������һλ������ɮ��

����2��19�գ��й�ũ���������������10ʱ��������Ƶ�Ӧ�꣬�ڼ��н����˼��ߵ�ר�á���ʱ�����ӷ���һ��ű�������ص����ݣ�������72��Сʱ��

����������ɫ�����Ź�;���Ͷٺ�ƣ�룬������Ϊ�����漰�����أ�������ڲɷù����У�����ֱͦ��Ŀ����棬˼ά���ݣ��Դ���������ȫ����һ�������ϡ�����ߡ�

��������������һ�Ҫȥ���Ŀ�Ħ�ޣ�������ű�����ι�����ʱ���Լ��Ҫ���ꡣ������Ÿ����ߣ���1967����¿�ű�����40��䣬��������һ��ʱ����ű�������ȹ���

����̸��ȥ���ڿ�Ħ�Ĺ���������������������֮�м�����ϲҲ�����Σ�������Ҫ�ڿ�Ħ��һ����Ī�����ĵ��Ϲ������Ǹ��ط��dz��ʺ�����������ű�����ι����������������ȹ��ڲ�Զ�ˣ���������ͣˮͣ�磬�����ó�ܶ࣬һ��С�ľͻ��Ⱦű���������������Ҿ��ò�ϰ�ߵĻ��ǣ���������Ϲϡ�ľ�ϺͰŽ�֮�⣬���ѳԵ������߲˺�ˮ������

�����������һ��������ӡ�Ϊ�˵͵������ﲻ����ˣ���������ʹ���������⣬���Һܶ�ʱ����ͽ��������ű����������ˣ������������ڵ������ˣ���ϲ�������������ۣ�������һλ������ɮ������

�����Դ����ۣ�����ŵ�ȻһЦ�����������Ӧ�����Dz���Ȥ�ظ����ߣ�����40��������ȥ�ĵط�����Խ��Խ��ࡣһ��ʼ�ڹ��ڣ���Ҫ�Ǻ��Ϻ����ϵ�ƫԶ��������������Щ�ط���ű���εò���ˣ��ͱ����߳����ŵ�����ű������ȥ������û�в��˿��Ρ����ǣ���ȥԽ����ű����Խ���Ժ��Ǽ���կ������կ�����������ǹ���֮�ͳ�������ˣ���Ȼ��Ҫ����ȥ���ޡ����ڷ���ȥ�ö��ˣ���Ҳ����˰���������ˡ�����

��������ź�ű��ս����40�꣬����˺ܶ�������������ԸҲ����̸������˵�����������������й��Ƽ���Ա�ļ����ǻۺ��Ͷ��ɹ���������һ�����˵Ĺ��ͣ���Ҳֻ���������е�һ�������˶��ѡ���

����Ϊ���˲��µ���ҽ�����Ρ�

����1936�꣬����ų����ڹ㶫�Ϻ���һ����ҽ���ң�19��ʱ�ӹ㶫��ҽҩר��ѧУ(������ҽҩ��ѧ��ǰ��)��ҵ����У��������

����1967���ģ�����ż��뵽�����������Ŀ���е��������ű�����о�������������Ӻ�û�����µ�Ů������ʼ������ű���������صĺ��Ϻ����ϵȵء�

������������ű�������ڴ����Ŀ�����������š�������������һ��ֻ��20��˼ҵ�Сկ�������ÿ�Ҷ���ű�����ˣ���������կ��һ���������ȥ8�����ˡ����߽�һ������ʱ������ſ���һ��ĸŮ��Ϊ��Ⱦű�����������������˿���������������ڴ��ϡ����˸�������ţ������ͥԭ�Ȼ���һ�Ը��ӣ�����ǰ��Ϊ��Ⱦű����˫˫������御������һ���������ᣬһ��ĬĬ��ΪĸŮ�������ơ�����һ�������¶����ģ�������Σ�����������Ҫսʤű����

����Ϊ��̽������ű���Ľݾ�������ž�����ͬ�����Լ��������롣1968���һ�죬�������ھ�������һЩѨλ���������̡����������Ѩλ��ɲ�Ǽ䣬��üͷ���������ؽ�ҧ���亹ֱð��ǿ�̵�������ʹ�����������Ѩλ�ĸо����º������ȵ��������ܵ�����һ����ʱ��������ȵĸо����顣

�����ڶ��������ʵ���У�����������������ű����Ч���������룬���ǣ������Ϸ������Լ����洫���գ���ʼѰ�������Ч��ű�����Ʒ�����1973�꣬����������һ��ƫԶ�ط����ռ���һ�����С���������ҩ����ʱ������������ª���豸ȱ�������Է���ҩ�ﶾ�ԣ���Ϊ�˾������ҩЧ������ž��������Է������ϣ���ҩ���ã����е�������ת�������죬�������ã�������ȼ�ʱ���������ա�

����1974�꣬����������ϱ߾��Ĺ����أ���ʼ̽����������������ű�������������һ����ҹ��æµ��һ�������˯�£�ͻȻ�ӵ����鱨�棺�ڼ�ʮ������İ���ɽ�������磬��һ���и����������ص�����ű�������Բ��ѣ�Σ�ڵ�Ϧ��

��������Ҫ��������ź�ͬ�´Ҵ�����������ҩƷ��������ҹ������·����������ɽ����ʱ�����Ѵ���������ɽ�ˣ���ȴ�Ҳ������鼱֮�£�����ֻ��ƾ�������й���һ��ģ��ӡ���ڸ�ɽ����������ǰ�У����˳Լ��ڸ��������˾ͽ�����Ұ����һ·���ñܿ����ߡ�;�У����Ǿ�������һͷҰ�ܣ��Һþ���Ƚ�Զ������Ŀ�ĵ�ʱ����������9���ӡ������ˮҲ�������ȣ���Ҳ����������ֱ������ס����

������·�ϣ�����ž�һֱ��˼��һ�����⣺���������ҽѧ�������Ѷ������и�����ű���������Ƿ���Գ���һ�����������أ���ǰ��������������������˶���������ű�����ߣ���ˣ�������Դ���������Ч�������ҩ���ж��ӡ����ǣ���������������һϢʱ������ԥ��һ�£������������ƣ���һ��Ч�������������Լ��϶��óе�ҽ�����Σ�������������ÿ����űҩ���ƣ�����ʮ�а˾�Ҳ��������

����ƾ��ḻ���ٴ����飬����źܿ��������ϡ��������������Ʋ��ˣ������ţ����ȡ���Ѫ�������ݿˡ��ػ��۲���24Сʱ��ȥ�ˣ������������ѣ��غ�һ�Ե�����ų���������һ������

�������������״����ٴ����������سɹ���������ű��������������ҽѧʷ�ϵ�һ���Ⱥӡ��ܿ죬���ϲѶ�����˱����������ˡ���������칫�ҡ��ڶ�����������������ߣ����и�����������չ��Э�����ƶ������ؿ�űҩ�з������Ľ�չ��

�����Ѳ���ѪҺע���Լ�����

�������߲��壬�����С����Ŷԡ����������Ŀ��ʹ���кͱ������ཡ���������ģ����﹤���������������ء������Σ�գ�����ž�һ�����ȵس�����ǰ�档

����1981��8�£�Ϊ�������о�����ű���ķ��ȹ��ɣ�����Ų���ͬ���ǵļ������ԣ������ж���űԭ��IJ���ѪҺע���Լ����ڣ���ͼͨ���������飬���鲡��仯��

��������һ�ο���Σ��������ҽѧʵ�顣Ϊ�ˣ���������ȸ���λ�ͼ������¡����顱���������������ȫ����Ը�ġ���һ���ֻ��ԣ���ʱ���ÿ�űҩ�����������о��ƻ�����Ҫ�����쵼�����Ӳ�Ҫ���ʵ���ִ���ߡ���һ��ķ������ң���ʱֻҪ�ڻ�Ȧ�ϻ�һ��űԭ�棬�Ҿ���������������

������Ⱦ����űԭ�������������ų������յļ尾���Լ���Ƣ�״��ʹ�࣬�������ӷ��ÿ�űҩ��ʱ�䡣�����ĸ����£���λͬ��Ҳ���Լ�������ʵ���������������������֯�����ġ�ű��ѧ��������Ӣ��ţ���ѧ��ҽѧ�̿��飬�Լ�¼�ŵ�����������ǵ�����ʵ�����ݺ��о����ۡ�

����1982��8�£�����ŵ���д�����ġ�����������صĿ�ű���á�������������������Ӣ������Ҷ����ҽѧ��־�ϡ������й���ѧ�ҵ�һ�η����й������صĹ����������Ӵˣ������س�Ϊȫ��űר�ҵĹ�ע���㡣

��������90���������ž���Ӧ����һЩ�Ƿ������ң�ָ��ű�����ι��������������Ŷ����Ƶ��������ิ����ű��ҩ�����˸��������֮�ء�1999�꣬����ͬ�������Ƴ���CV8����Խ����Ϊ����һ�߿�ű��ҩ��������������״������й��������űҩ���������

����2006�꣬����ź��Ŷ����Ƴ��������Ƴ̶̡��ɱ��͵��������ิ����ű��ҩ����Artequick�������ҩ������Ч�졢�����ʸߣ�����ֻ�������Ƴ̣�ÿ���ҩ1Ƭ���۸��Ϊͬ��ҩ��һ�룬�dz��ʺ����˷��á����缶��űר�Ұ�ŵ�¸����ҩ�߶����ۣ�������һ�����������㿹űҩȫ���ص��������������

��������������ǰ��

������Щ������Ϊ�����������űҩ�츣����ߣ������Ƶ��������̩����ӡ�ȡ������ǡ��������ǵ�ű���������صĵ�����������������˵��������ű�����أ�����ͻ�������š���

�������ŷ���ű�����������룬����ŷ������������űҩ��һЩ���㣬���磺���߷��ú���Ȼ�ܿ�Ͳ��١�����ӡ����������Ƴ̲���7�죬����ű����űԭ������Ա�ɱ�����Ӷ���ɸ������������Ƴ̳��������࣬���ҩ�۹��ߣ�����ƶ�����ߵĹ����������Ƿ�������һЩƶ����ң���Щ��������ͻ����

�������ǣ�����Ŵ����Լ��Ŀ����Ŷӣ�����ԡ�Ч���á��Ƴ̶̡��۸�͡�ΪĿ�꣬���������ʺ����˵��������ิ����ű��ҩ�ͷ��η�����

����2003�꣬����Ż�Ϥ����կ��������ű�������ϴ��˽�����������������Ϊ���ص�ʯ��ʡ����������������Ŷ��з����������ิ����ű��ҩ���Լ��Լ������ġ���Դ��ű�������ܿ�Ͱѵ��ض�ͯ��űԭ��Я���ʣ���55.8%����5.3%��2006��6�£�����ű�����կ�������衰Ī��ɳ���ˡ�������ʿ��ѫ����

����˵����Դ��ű����������Ÿ����ߣ���ű����һ��������Ϊý��Ĵ�Ⱦ������ͳ��ű��������ɱ�������������ɱ�����ӡ�ʵ��֤������һ�����ķѴ�����Դ��Ч��Ҳ�����롣����Դ��ű��������ͨ��ʹ��Artequick֮����������ิ����ű��ҩ�������������ڵ�űԭ�棬������ű���Ĵ�ȾԴ���Ӷ�����ű�����У�ֱ������ű������

����̸���ܿ��Ҫ���̵Ŀ�Ħ��֮�У�������˷ܵ�˵������Ħ����һ���ʺ��ƹ㡮��Դ��ű����������֮�ء��������ֻ��70���˿ڣ��ֲ���3�������ϡ�����ű������������Խ�����У����ײ������洫Ⱦ�����dz����ƻ��ڽ����ڣ�ѡ��һ��4���˿ڵĵ������ʵ�飬��֤����Դ��ű�����Ŀ���ʵЧ����

����������ɹ����Ǿ���ζ�������й���Ϊ�������ű������̽������һ���ݾ�������һ�����ò���20��ʱ�䣬ȫ��ű��������������������٣�������δ���й����ڷ���ȫ��ű���ϵ����ú��ף�������������ģ������ڴ���

��Ӣ�����������ء����롱

2007��03��06�� �����������־����

�����ɹ����������ط��ӽṹ���ϳ���һ����űҩ�����

������Ӣ�����������ء����롱

������������ ����ܿ

�����ںܶ��йء������������Ƭ����Ľ�С���п�Ժ�Ϻ�ҩ���о����о�Ա��Ӣ����������ע�⡣Ȼ�����������������ļ�������˸��������ط��ӽṹ�����Ρ���������˿�ű��Ч���õ�����ѡ�

�����ؼ�ʱ�̣�СŮ��������

����2��13�գ�����ר�̴ӱ��������Ϻ��ɷ���Ӣ��������Ϊ��ʳٵ�1Сʱ����ʾǸ��ʱ��������һ��ˬ�ʵ�Ц�������ơ����⡱��

������ǰ����Ӣ��һͷ�������������������β�ƣ�Ц�д���һ˿������������ִ������͡�

����1967��5�£�28�����Ӣ����֪���롰���������Ŀ��40���ȥ�ˣ������쵼���ġ�սǰ��Ա������Ӣ��Ȼ�ǵã�ͬ־�ǣ���Ϊű�����Ϸ��ĵ�������û����ȥ�ո��Ϊű�����߷���սʿ�������ϲt����ʱ��ͻȻű�������������������ˡ���

������ű�������պ�Σ����������ᵽ���Լ��Ĺ�����ϵ����������棬��ϵ�����������������ҵİ�ȫ����˵�������Ӣͣ��ͣ���۾����ż��ߣ���������Щ�����˿��ܲ����⣬������һ���˵�ʱ������ô��ġ�����һ�̣��Ҹо������ϵĵ��Ӻ��أ������������Ƴ���ҩ������

����1972�꣬���������ط��ӽṹ�����ƹ�Ч���õĿ�ű��ҩ���Ѿ������������ճ̡���һ�λ����ϣ�����������칫��һλ�쵼�ҵ���Ӣ�����Ƿ�Ը����������ط��ӽṹ�����������Ӣһ�ھʹ�Ӧ�������������ڻ����������Լ���ʱ��������������£�68�����Ӣ�Ķ�п���

�������������桱����������

������������Ӣ����ijɹ������������ط��ӽṹ���ϳɳ��ڶ������������űҩ����ѡ����м䣬���ɷ���ع��Ҳ�����˲�С�Ĺ��͡�

�����ڽӵ�����������������һ�꣬��Ӣ���п�Ժ�Ϻ��л���ѧ�о�������ع�ֹ����������ӽ�鿪ʼ�����������ƺ��ͺ����������˲���֮Ե��

������ʱ���˵İ���ֻ��14ƽ���ס��ڼ������̸�����Ļ������ҵ���ϵ����顣1973�꣬��ع�ֺ����⼸λ�о���Ա��ʼ�ⶨ�����صĻ�ѧ�ṹ�����������ػ�ѧ�ṹ�dz����⣬�����ȥ�ˣ�ֻ������һ���֡�

����1975��4�£���Ӣ�����Ĵ��ɶ����μӡ�ȫ�������������ҽ��ҩ��̸�ᡱ����λ��ϣ�������һλ��������˵������һ��ű�ɷ�ӥצ������ֺ��й������ŵı����ơ�����һ�ַdz��ټ���������Ӣ�����ܵ������������ػ��Ҳ���й������ţ�

����һ�ص��ң���Ӣ���˷ܵذ���һ��Ϣ��������ع�֡��ڶ��죬��ع�ֺ�ͬ�����Ͽ�ʼ��ʵ�飬���֤ʵ��������Ҳ���й������š����ã������صĽṹʽ���Բⶨ��

�������������صĽṹʽ����Ӣ��ͬ�¾Ϳ��Զ��������ӽṹ�ĸ����ˡ���������ҩ�����飬�ϳ�������ѵ�ϵ�л��������Ѳ�����űЧ�����������أ����������Ժܴ����Ƴ������������Σ��ű�����˷dz���������Ӣ������������쵼�´����������ҲΪ�պ��������Ƹ��Ӹ�Ч�Ŀ�ű��ҩ������������ѣ��ṩ�˼�ʵ�Ļ�����

�������ⶼ�Ǹ��������������о�����ͨ�������Ĺ�ͬ�ɹ������������˵�������������Ŀ�����ܵģ������ڲ�����Ҷ���Ϊ��ͬһ��Ŀ�ģ���Ϣ��ͨ����Դ��������������ô�̶̼����ʱ���ںϳɳ�����ѣ��Dz����ܵġ���˵�𡰵����¡�����Ӣǫ��������ǡ�

������ȥ��С���������Ĵ���

������������������Ժ�Ķ���ʮ�����������ԭ�ܶ���Աת�У���Ӣȴ�����⣬һֱ���������ص��о�����Ϊ����ôִ�ţ�

������Ҫ����Ӣ������ű����������������˵�𡪡�

����1973��7�£���Ӣ���ų��ص�ʹ���к�սʤű���ļᶨ�������˼�����ճ���3���µ�С���ӣ���������ɽ�����μӿ�ű��ҩ���������ٴ����鹤������ʱ���ǹ����������ǣ���ũ��ѡ��һ����ű�����ˣ����ó��ÿ�űҩ������ୣ��������˷��ó�������3���Ѫ�����ٸ��ٻط�28�죬�Ա��о������ʺ����ʣ�ͳ�Ʒ����������÷��������

������ű����������Ӣ���ۿ���ű����ȥȺ�ڵ���������һ�죬ͬ�¶���ȥ�طò��ˣ���Ӣ����ҽ��վ����ʱ������һ����Ů�����ﱧ��һ������ű����Ӥ������Ӣһ�����ӣ��Ķ�ʱ����������Ӥ��ֻ�������´���ɫ���ƣ�����һϢ����Ӣ���ϸ�Ӥ��ȡѪ����ͨ�������۲�Ѫ����űԭ����������Ա��ж�Ӥ���IJ��顣������Ӥ��������ȡѪʱ����������ȴ����Ѫ�����ǵ���ɫ����Һ���������£������Ҳ���һ����ϸ������Ӣ֪����űԭ���Ѱ�Ӥ����ϸ��ȫ�������ˣ�Ӥ�������������һ��������ʵ�Ѿ����ˣ�

�����Դˣ���Ӣ��ʼ��ũ��Ⱥ�ڶ������ӵ��뷨����һ�����⣺�ں��ӽ������Եõ����ϵ�����£�һ����ͥ��һ�����ӣ��ͻ��һ��ϣ������ȥ��С����������Ӣ���Ĵ����������¾��ģ�Ҫ��ű��ս�����ף�

��������һ���£�����Ӣ�Դ�ͳ��űҩ��୵Ķ������ã����˸����е���ᡣ����һ�����ϣ���Ӣ���������һ��¶���Ӱ���㲥��ͻȻ��������������ɱ��ҽ����ȥ���ˡ���������Ӣ��֪������ɱ�������ĸ�Դ�ǹ������ö��Ժܴ����ୣ�ҲŪ����ũ����ҽ���ϸ�ַ���୵�ԭ�����ڡ�

������һ��������ȥ����Ӣ������ʶ�����Լ���������Ҫ�ԡ�

����������ҩ���Գ�һ����Ե

������Ӣ1939�����ڽ��ճ��죬����ʱ�ù���Ĥ�ס���ʱ����������һ������ҽ������������������ֱ��С�����ѱ��Ӳ�����æ˵���Ͽ�����ҽ�����ܻ��оȡ����ǣ���ҽ���ˣ����������еĻǰ�ҩ�����ڵ�ʱ������������Ӣ�ӹ�һ�١�

��������ʱ����Ӣ��Ⱦ���˺����ڴ�������һ���£����ܳԶ���������ҽ�������������غ�������

������Ӣ�ݴ��϶�����ҩ�����Լ����������������Լ������Ժ�ҲҪ���Ƹ����ҩ�����θ�����ˡ�

�����뻯ѧ��Ե������Ӣ��˵�������Ǹ��ɺϡ�1956�꣬��Ӣ���б�ҵ�μӸ߿������ڲ�Ը���̫Զ�����뼸��ͬѧһ�𱨿�����ҽϽ���λ���Ϻ��Ļ�������ѧԺ��������Ը��ȡ������Ըѡ������ҩרҵ��

�����ڴ�ѧ5��䣬��Ӣѧϰ�̿࣬�ɼ����졣1961���ҵʱ�������͵��п�Ժ�Ϻ�ҩ���о������о�������ҵ������������

����1966�ꡰ�ĸ��ʼ�ˣ����е�λ�Ĺ����ܵ������Ӱ�죬������Ա����Ϊ�������������ӡ�������Ӣ�����˵ġ������������1967���������Ӣ�ͳ�Ϊ����һ����Ŀ���о���Ա������ʱ�����ĸ�����dzе��ġ����ܾ��������Ų��࣬��Ϊ����Ϊ�����ṩ������Ĺ����������������ܶ���˵���ĸ�˷�������ʮ��ʱ�䣬���Ƕ����������е�������������������˵�����������������ĸ�����ã����ǵ��о��ɹ�Ҳ�Ѿ������ˡ��ܹ��Ƚ�˳����ʱ������˵����ҽ����������Һ���ο�����ԡ���������ڡ��ĸ�ڼ���Լ������ı�������Ӣһ��������м���

�����˳���ȥ��ļ���

�����Դӽ������ط��ӽṹ���и��첢�ϳ�����Ѻ���Ӣ������������������ء���ˣ��ڡ����������Ŀ�жϺ��������о����˳���ȥ������Ӣ�������ڼ�����������������������о��뿪������д���������صĹ��¡�

������Щ�꣬��Ӣ��������ʵ���о�����������������ﻹ������ҽ����;����ˣ����dz������Լ��ķ��֣��ܷ��˹�ע���٣��ܷ����ٴ��ϵõ���֤��

������Ӣ�ϳɵ�����ѣ���1987�걻��Ϊ��űҩ��1996���ֱ���ΪѪ����Ԥ��ҩ��������ˣ���Ӣ���������о��飬��Ȼ�����ϳ��µ���������������ͬ�·��֣����������������Ƽ����没�⣬�����������Ƶ����ã��������ں���Ǵ������ʪ�ȵ����ơ���������о������������������Է��棬��Ӣ�������µĽ�չ��

�������������ҹ�����ط���������������˵ÿһ�궼���Դ����زɼ���ȡ����Щ������������ǵģ�����Ӧ�úú�����������������������ӱ���Ҳ���ر��Ҿ���������һ��ȡ֮�����Ŀ��˿��ɵ�һ���̶Ⱦ����ˣ����Ҿ�һֱ�������������ھ�������������һ������ü�ֵ����

��������Ӣ�İ칫����������ǿɹ����ĵ����Ϻ��鼮����Ӣ�Լ��߽���˵����������ڱ�дһ���Ƽ�ר���������ǡ��������о�����Ŀ���DZȽ����������ֿ�ű��ҩ�о��ĸ������ڣ����ܽ����������ظ�������о���չ����Ӣ�����㾡һ�������о������أ�������Ҫ�������صijɳ�ʷ�������ǡ�

�����ʣ������صķ���ȡ���˾�ɹ�����˵���Ǽ���ijɹ�����ô������ô����������гɹ��и��˵ļ�ֵ��

�����𣺵���Ϊ���о���������������Ǵ�ҵľ���״̬���ر�ã��о����ǵ������Һ��������Ҫ�������ɹ������Ժ�֪���������ô���˵��������ֶ���һ���Ժ��С�

�������������űҩ�ķ��������У�����������Ȼ����ȱ�٣���û�б�Ҫȥ�ر�ǿ�����Ҷ���ʱ��ͥ���ñȽ����ѣ��ϴ�ѧ�����ǹ��ѣ�ÿ���¹��һ�������12.5Ԫ�Ļ�ʳ�ѣ������������ң��һر������Ƿ���֮�¡�

�����ʣ��������������ѵ����һ�㶼�����⣿

�����𣺿�ʼ�о������������Ŀ��ʱ��Ҷ���һͷ�����о����Ͼȥ��ʲô�����������������������һ�������У��ɹ���Ȼ���ܹ����һ���˵����ϡ���Ҫ�Ѽ���Ĺ��ס����ñ���Լ�һ���˵ģ�������Υ��ʷ��ʵ�ġ�

�����ʣ������������������ӽ�ˮ�������ּ������ź��˹��ϳ�ţ�ȵ��أ�ͬ��Ϊ�й����������Ĵ��������Դ�����ô����

�����𣺶ԡ����Ĵ��������һ��Ǹ���˵��������Щ��ѧ�ɹ��Ĺ�ע��һ���̶����ܻ�����˶�ԭ�����������顣����������ܱ����ϣ�˵������ڽ�����չ�����˿���������Ϊ�����������űҩ������Ŭ�������ڣ�����ϻ��кܶ�����Ϊ����������ĿͶǮ������Ӳ���ӵ�ˮ�����������û�С�����һ�ָ��̫꣬��ʵ�ˡ��ܶ������Ŀû�гɹ���������ԱҲ��ĬĬ���š������е��˳ɹ��ˣ�Ϊ���������˹��ף���������ǰ��������Ѫ�ͺ�ˮ������֪���IJ����ࣻ�еĿ�����Ա��ʵ��������һ�����о����飬�����û������ʲô�������µķ������졣�����ָ����ͽ�֣���Ἰ������Զ�������ġ�

�����ʣ���ۿƼ���ѧ��ѧ�о�Ա����¡�����˹����˵�������������űҩ���ˣ�Ӧ�ñ�����ŵ������������Ϊ����������ȷ�������Ժ���ѡ���˭���б��������ʸ�����ô������Щ���⣿

�������������űҩ��һ���ܶ��˾���������ܶ�ȡ�õ����缶ҽҩ�ɹ���2004�����̩�������䷢2003��ȡ���ϣ����������ʱ����Ҳȥ�ˡ�������ֻ�������˵Ĺ�����ͬ����εİ佱��������й��������űҩ�о����塣��Ϊһ���Ѿ��˳���ʷ��̨���ˣ�����Ϊ�����ܷ��������ֽ��������Ҫ����Ϊ�ؼ����ǣ�ֻҪ�������űҩ��Ϊ���Ҵ��������������Ƹ����ܹ�Ϊ�����������������˵���ű����ά������������Ѿ��㹻�ˡ�

�����壺�����������й�ԭ��

2007��03��06�� �����������־����

�����״��������ิ��ҩ��������ҩ��ù���ר������

���������壬�����������й�ԭ��

������������ ������

��������ǰ���㶫ʡ����Э����Ѻ�����ͬ�ٰ���һ���й����������Ĵ���������ѡ����ڽ���������ʮ���ش�Ƽ��ɹ��У�����������ѡ�������ѡ��

�������������Ϣ��Զ�ڱ����Ľ�ž�����ҽѧ��ѧԺ�о�Ա�����壬¶������ο��Ц�ݡ���Ϊ��������ѵ���Ҫ������֮һ��Ϊ����СС��ҩƬ������ͬ���Ǹ����˺ܶ࣬�е�������������һ����

����Խ��ս���ϵ�����ɱ��

����2��11���������죬�ڱ����о��Ǵ��õ�һ��칫���78�������������˼��ߵIJɷá�ϡ������������ݵ���ף��º͵����������������ϣ����µIJ�ɣ�ͷ��꣬�ƺ����źۼ���

����ʱ�䵹��40�ꡣ������60������������ǽ�ž�����ҽѧ��ѧԺ�������в��о����ĸ���������ʱԽ��ս��������������Խ˫�����������������������������ί�����ܲ��������������ר�ұ���Խ��ս�����������������

�����Ⲣ�����������һ����ս����1929�������ɽ������ũ��������壬16��Ͳ��˾����ڲ��ӵ�����Ա�����ս��ʱ������û��ǹ�ֵ����С�

������Խ��ս���ϣ������忴��������µIJ��������Ŀ����ը������ű���������ɱ�֡���ս˫����Ϊű��������������һ��ռ�����������ľųɡ��ƴ�ʫ�˰�������һ��дű�����е�ʫ�����ŵ���������ˮ��������ʱ�����𣬴������ˮ������δ��ʮ�˶�����������������д�ʫ���顣

������ʱ�й��Ϸ����أ�ű�����ij��֡������徭������ʱ����ֵ���ռ��ڣ���Ӳӵĵ��ӳ���������������ոȴ������̧�ŵ������Ȳ��˵�ҽ����Ա���������˺�������ϰ��ա��ʵ����ˣ������ű����ô��ô�ࣿ�õ��Ļش��ǣ�Ŷ���Ž��Եġ�

�����������������Խ��ս�����ڻ�������д���ʱ������û���뵽����ʱ��Խ������Ǻ�־��������ë��ϯ�������ƿ�űҩ���ع����������ר���Ǹ�����д�˿��챨�档���ã����������ˡ����������Ŀ������Ϊ�������������һ��������������һ������������һ�����������ܹ��μ������Ŀ�����п�ѧ�о����Ҹе����Ϲ��٣����˶�ȥ�֡������������Ǿͼ�ִ����������������������䵱����龰��

�������Ǹ����ȵ�������ܶ������Ա���������������ϸ���С�������������о��������ԣ�����������ˣ�Ҳ����ȥ�����ϡ����ϵ�ű�����е������о�������һȥ�������ĸ����������꣬����ס�����õ�ţ���ƾ�ó���Ű����ʼ��û�з������С�

����1976�꣬������μ��˵�����կЭ������ű���Ŀ����ţ���ű���߶������������˰��ꡣ���Ⱥ�6�θ�Ⱦű����ÿ���ǻ���������Եʱ��Ψһ�������ľ��ǣ����һ����������һ�û����ɵ����ҽ���������������������������˶�ű����������ķ��ο���������ص���ҩ�����ù�����

�������Ǹ������Ҳ��ƽ�����������ȫ��ȫ��ط��ס���������п�������ʮ���ȥ�ˣ����ꡰ���������Ŀ����ͬ־��ÿ�궼Ҫ�Է���֯�ۻ������������ж��ٵ�����ͷ��磬�ᵽ����Ϊ����������Э�������£����ͷ�����ס��������Ƶ������ǣ����̲�ס�����ݺᡣ

����ץ�γ�ҩ�Լ���

����������70��������������ͬ�µ����ɡ�����͵��ˣ�����10��������о���������һ���»�ѧ�ṹҩ�������̴��������ҷ���һ�Ƚ������������ҹ���ҩ����߷������������Ϊͬ��ȡ�õijɼ�������ͬʱ����˼������ҩ����ű�����������´����ġ����ߡ��������������غ�����������ѣ����DZ��̴�����������������⡣

����δ����ѣ������塢����͵��˳����о�С�飬������Ԯ��Ӧ��ҩ�Ļ����ϣ���ʼ�������ؼ�����������������űҩ��ɸ����������о���

����1981�꣬����������֯�ڱ����ٿ������ؼ����������ѧ�����ۻᡣ�����������о�С���ͬ����Ҳ�μ���������飬�ڻ������������ɸ����о����뷨��ϣ���õ�����������֯��֧�֣���������һ����ˮ��������û���о�����ҩ���������������������������ܲ���������������ô�������������Ƕ������˳ɹ��������������ˣ���������������ô������

��������������������ָ��ίԱ�ἰʱ��������������о�С���ṩ��1.5��Ԫ�ľ���֧�֣������﹤������ս���ܿ˶����������ļ��˵�����ú��������Ƕ������Ŀ�����ġ���������ܸж����ص�ʵ���Һ�����ͬ�¹�ͬ���أ�ѡ��������뱾�̴���Ϊ�о����⡣

����ʵ����̲���һ����˳����ʱ�ҹ�ű��������ȡ�úܴ��Ч����Ű�����űԭ�����Ʋ�������ˡ�Խ��ս��������Ҳ��ɢ������űҩ�ﲻ���ǽ���������Ʒ�����������ǵ��о������ǵ�ʱ������������������������������Ѹߣ���Ҫ������Ҫ��������������

����ʵ����������������о����н��С���������������Сʮ���꣬��ѧ�ձ�ҵ�Ͳμ��ˡ����������Ŀ��һֱ������űҩ�о��������о���ֻ��9�ˣ����������ֻ��һ�����֡���������������״�����������������������飬�������ݺͷ��������

���������嵱ʱ�Ѿ�50���꣬�մӿ��й�����ְλ�������������ܸ��ˣ����ڿ���ר�����о������ˡ������ٵ�������С���ӻ�ƴ����ÿ��ʵ���Һͼ�������һ�ߣ���ĩ�ͽڼ���Ҳ����Ϣ��

�������й���������ֻ��ʵ�������ƿƿ����Щ�������Ǵ���������Ա��ҪѰ�Ҿ��ѣ��걨�ɹ���������Ʒ��Ϊ�˰����������֯�ã����������ҵ����������������������������ĸ����ˡ����䵱������飬������˵�������������ҵ����쵼����ϣ������һЩ��������Ҳ���ƴǡ�����֪�����Σ��ʾ��˺�Ҷ�����������

����Ҳ����������������ͬ���ǣ�˵����������ҩ�����ó�30��Ԫ����ҩ���������ںܶ���ҩ����˵������һ��ҩ��ܿ����������������֧��һ����ҩ�����ո��Ѵ���˶���Ը����롣������ҩ�����վ������ʣ�����ð�˺ܴ�ķ��ա���������Ҷ��������ġ�

�����з��ʽ��������ˣ��������ڱ�����ʵ�鹤��Ҳ��չ���������ɡ�����ʵ��Ľ�������ˣ���Ҫ��֤ҩ����������ʹ�õİ�ȫ�ԡ����������Լ�������ҩ�����ͬ������ֹ�����ڵ�����������Ľ����ܵ���������Ϊ�˰��������壬�о���ȫ��ͬ�¶��μ�����ҩ������ץ�ξ���ÿ���˵���ҩ����������������һЩ�õ������ġ���ҩ��������Է����������ˡ���ҩ�����˷�ӳ˵ͷ���ۻ�����������ҩ���˷����������¡���������ԡ���ҩ�������е����Ρ�������Ҳ���Ŵ��Ц�ˣ���֪����ҩ����������ȥð�գ�˭���п��ܽ��Ź��ȡ����ڵ�����ҩ��ͬ�º�ս�ѣ��������Ĵ�м���

������ű��ҩ����������������Ƴɹ��ˡ��걨��ҩҪ������������е�����ר�һ���������������������ҩ����Ҫ�о��ɸ���������ֱ�Բ�������ô�����������ͬ�����������Ĵ��ȿ�Ц���ã����ż��ϻ�������ҹд�����ϣ���Ҫ��ר�ҷ�ӳ������ٴεȴ���ʱ�������������ﶼ����һ�Ѻ���1992��4�£���������ѻ����ҩ֤�飬���������������ิ����űҩ���ҹ�������

�����������Ž���Ҫ����

����������������й���ʵ������Ϊ��֪��ű���������й��Ѿ��ټ������ڵ������һ�ˣ�����һЩ������ű���������Ҹ�ȼ�����ص���������Ϊ����ҽ���������ؿ���һ����������ʹ���м尾�����ص��������ű������Կ���̬�ȣ���ʼʹ���й������ƵĿ�űҩ�����������ѡ�������ǣ�סԺ�IJ��������������½��������ųɡ�������Ժ�ķ����˾�ϲ�ظߺ��������������й�����ҩ�����ޱ�������������ȡ����ntwamen������˼�ǡ����ǵĸ�������

����������Ϊ���ø���������߳����ţ��������ͬ�����Ĵ��������Ѿ���Ѫ�������������Ե��ǹ��ڿ�űҩ��С�г�����ƶ�������ļ����������ܵõ������������ҩ��ҵ������Ȥ����Ҫ�뷢����һ��ű��ҩ�����ã��츣ȫ��ű�����ߣ������������г���

�����������������Ž���Ҫ���Ե���·�ˣ�����������֪�ڷ����ɹ����ƹ��У�û��������ҵ��ó��˾�Ľ��룬ֻ����ֽ��̸�����������еļ����ɹ�������ʼ��Ѱ�Һ����������̡�

�����������뵽�����Ź�˾������1988�꣬���Ź�˾����Ӧ���Һ��٣������������űҩ��������г�������ҩ�ƹ���г����������ж�������ľ��顣���Ź�˾���ܾ������������¹����ִ���������ꡣ���������ͳ���������ʹ���Ը�ˮ�ķ����ɹ����ж��ӡ���ʱ����˾�ڲ�����ܴ��й�û�����ֲ���Ҫ�����ޡ�������ȥ��������ҪͶ��ô��Ǯ��������ô����Ǯ����

�����������һ�����߰Ŀ�����Ա�����ſڣ����ĵصȴ���������̸���ȵ�˫��������̸���������˰壺���������һ��Ҫ����Ҫ֧�ֹ��ҵ���Ŀ������Ҫ������ͼ��������Ψ����ͼ���������������⻰������һ��������������߳�������ϣ���ˡ�

����Ϊ����ȡ������70����й��Ƽ���Ա����й¶�������о��ɹ��Ľ�ѵ���������ͬ��һ��ʼ�걨ר����Ȼ�����۴������ȵ�����ʿŵ����˾ǩ�������Э��ʱ�������������ר��������ʣ�¶̶�45�졣����˶��ݵ�ʱ���ڣ���Ҫ�������ļ�������飬���ί���顢ת���顢����֤����˵�������ݺ�֤����Щ���һ�Ҫ����ļ�������֤������������������֯����˵���������棬���׳��������������ҲҪ���ꡣΪ��ʵ�֡���ҩ���������������һ�η����ˡ������������ҹ�Լ��յع�����1991��6��12�գ������������ʣ��2�죬�������ڰ��ļ�ȫ�����롣��������������õ��˳��������ա���

����1994��9��20�գ���ž�����ҽѧ��ѧԺ�������в��о��������Ź�˾��������ҩ�����з���λ������ʿŵ����˾��ʽǩ��Э�飬������һ��ǰ��δ�е�����ҽҩ������Ŀ��Ŀ�������ҹ���ѧ�ҷ����Ŀ�ű��ҩ��������ѻ�ù���ר������ҩƷ�����ʱ���������г����з����ԭ��ҩЧ���ר��ҩ��������ɡ��з�����ϯ��ѧ�Ҵ�������ʱ��65��������塣

��������Э�飬��������ѻ����밴�չ��ʱ�����������ظ�����ʵ������ۡ�����ʵ��ŵ����˾����������й���ѧ�ҵ��о�����������ˮƽ������ѯ��ʵ����Ҳ��һ�ο��ԡ�ŵ�����˵��з�ʵ���Ҷ�ʵ������еĹ淶�ͼ�����������ʵ�ؿ��죬�������ʵ���ҶԱȣ����֤����������˵�ʵ����������ȫȷ�ɿ���ŵ�������˵����ϵ����и�������ѵ��ٴ���֤����һ��֤ʵ����������˵��о����������������й���ѧ�ҵ�������ˮƽ��ŵ�����ڴӰ��Ű��ɵ���Ŀ���

�����������磬���й�ҽҩ��һ�����˲�и������롣��������ѿ������й�ԭ����ҩȡ�ù���ר����������Ŀǰ����ȫ��ͬ��ҩ�����ܹ��ʷ���ר����������ҩƷ��Ҳ������������֯����ҩ��Ŀ¼��25�������е�3��ר��ҩ��֮һ������ȫ��Ԯ��������ѡҩ�

��������˵��һ���й���űҩ����ʱ���Ѿ������������������ʱ�����������������ͬ����ս���ǣ�ƽ����ĬĬ���ŵ������ţ��������������������û���κ������������ڽ��ܲɷ�ʱһֱ��˵������ֻ����һ������飬��������ѵ��������ڼ��塣��

ר���й����������о��ḱ�᳤�ִ���

2007��03��06�� �����������־����

��������ר���й����������о��ḱ�᳤�ִ���

��������ҩ�������й�����

������������ · ��

��������������ű���������ޣ�Դ���й����������űҩ��������������������ľޱ䣺��ʼ�������ţ�������֮���⣻�������˳�ݣ�����������á�Ϊʲô�����������ľ��������Է�������������Ӱ�죿�������߲ɷ����й����������о��ḱ�᳤�ִ�����

������������ȡ���й�ҩ��

�����ڷ�����12����ִ��������ڻ����������űҩ������ҵ��������������̩��˾���ܲá���������ʱ���������ʮֻʣһ�죬�ص��ڡ�������̩���칫���ڵء��������������á���������˾�Ƽ���д��¥���֪����������̩�����˲������������ڷ��ޣ���������̩�������Ŀ�űҩƷ����̩�¡���ȴ��������������

�������ߣ�����˵�������ǧ��������˵Ľ����йأ�����˵ȷ��

�����ִ������Ƚ�ȷ�����ڷ����¿�ű����ʮ���ֱ꣬�������ͷ������ǹ�˾��ƷȬ����ű�����ߣ�������1000���˴Ρ�

�������ߣ�ű���ڷ��ޣ�������ж����أ�

�����ִ������ڷ��ޣ�ű����������һ�������ͽ��������⣬Ҳ��һ���������⡢������⣬�е�ʱ����һ���������⡣������һЩ���ң�˭Ҫ��ѡ��ͳ��һ�㶼Ҫ�����ڳ�ŵ����ű����Ҳ����˵��ű���ڷ�����һ���ܹ�Ӱ����ͳѡ�ٵ����⡣

�������ߣ��������űҩ�ڷ��ޱ���Ϊ���й���ҩ����Ϊʲô��

�����ִ�������Ҫԭ�����������űҩ����Ч��ȷʵ̫���ˣ����һ�����û�и����á��ڿ�����ű���������ص�����ķʡ����������һ�����£������ޱϸ�����һ����ׯ����λ�и����˶���ű��������ù�ȥ��ͳ�Ŀ�����ҩ�����ƣ���ʹĸ��������̥��Ҳ�����������Ρ�ҽ�������á���̩�¡��������űҩ�����и�������и���ȫ����������̥��Ҳ˳��������������λ����ű��ʧȥ���������ӵ�ĸ�ף��������������ȡ����Contecxin������������ڿ������˵��ֵ����Ҳ��������������ķ������ǡ���̩�¡���

��������������Ʋ����й�ҩ

��������ѧҽ���ִ�����˵�������ű������ʶ������ȫ�����Կα������Լ���δ�����ű���������������ϡ�1995�꣬��ѧ��ҵû������ִ���������æ�������������������űҩ�������г����ͣ�Ч�����ѣ���������Ȩ�⣬����ת������г�������7�£�26����ִ�������»�����ӣ���һ��ͬ�������˶��ǵĿ����ǡ�

�������ߣ��Ǹ�ʱ��������ο����������űҩ��

�����ִ����������������ĵ�һ�����⡣��ʱ����������ѧ�������кܸ�֪���ȣ��ٴ���Ҳ֤�����俹ű��Ч�dz���������ˣ�����Ϊ�������űҩ��������ٽ�������г����������������������ʱ���ٷ������Ʋ������ǡ���������ŷ��һЩ���ҵ�ֳ��ء�������ű���ϣ�����ϰ����ʹ��ŷ���˷����Ŀ�����ҩ������й����������űҩ�������ǿ����ϵġ����⣬���ǻ���Ϊ����Ϊ�ٴ�ʵ������ȫ��Դ�����ޣ������������űҩ����һ���ʺϷ����ˡ�

�������ߣ����ǵ�ʱ��������г��ģ�

�����ִ������Һ�ͬ�¿���һ����С�ķ����أ���������ܣ���ҽ��Լ̸���õ�ԤԼ���������ȵIJ��˶���Ⱥ�һ�㶼�õ����������ͷ���ò�����ҽ�������棬û˵���仰�Է����������������߰ɣ��´α����ˡ���һ��Լ̸���У����Ǿ����Ρ����εؼ���Լ̸���������Ͱ�ҩ������������ã����������ò�����˵��������8��������ݷ��˿�����2000����ҽ������ʱ�����ǵ�ע��ҽ��Ҳ��2300�����������ر�ƫԶ����Щλ��ս�ҵ����������������������Ƕ��߱��ˡ�

�������ߣ������������������أ�

�����ִ�������Ҫ��л�й�������1998�꣬�й������ɳ�ר��ҽ���飬������һЩű��������չ�ٴ�ʾ�������ƣ���Ҳ�������С�ҽ���齫���˷�Ϊ���飬һ��Ӿ���ע�������ҩ�һ��Ӹ�������������˨����ʹ��������˨����Ϊ�˱����ע��ʱ��Ⱦ���̲������������������δ����������߽��ܣ����Ǿ��ô��βŸ�����������ű�������ս���ǣ���������˨�����ƵĻ���������Ϊ�㣬�ÿ�����ҩ�����ƵĻ���������ȴ�ܸߡ�����һ������Ҷ��������űҩ������ˣ�����Ҫ������������űҩ�Ļ��������������������������¼��һ�����ض�ͯ�����ƹ��̣�һ����Լɪ��Ĵ��۾��к�����Ⱦű������Զ��죬����һ�ߣ�ʹ��������˨���ڶ��������������Ҳ���Ǵ����ʱ���𣬲����ǿ�ʼ�����������űҩ�����װ�У���ҽ����ҩ��ʦ˵�����Ҿ�Ҫ���ҩ�����ҩ�ܺã���

����������������ʷ

������Ϊ�ڷ��������������űҩ���ִ�������˲���������������Ϊ�����з��Ѻù��������ж�����ʮλ�й��ˡ����������İ칫���ȴ�������κν�����֤�顣���Ųɷõ����룬�������Ըо����ִ�������һ�����ˡ�

�������ߣ���Ϊһ�����ˣ��㵽�����Ժ�˼�����кα仯��

�����ִ�����ʮ����ǰ��һ��Զ�����ޣ��Һ����壻�����ӳ�����룬���ij���Ǹ�Σ��������ű�����ߣ�����������Щ�־塣�Ҳ�����ʿ��Ҳ����Ӣ�ۣ���ʱ�ļ��ؽ�����Ϊ��һ�ݹ����������������ؾͱ����һ�����룬��Ȼ�ⲻ����һ���˵����룬�����������˵����롣����Щ��פ����ͬ�£�нˮ ���ߣ�������һֱ�ھ��ľ���������һ�����顪���ƶ��������űҩ�츣���࣬�ƶ��й�ҩƷ���ʻ��������������Ҫ�ȵ���һ����������ʵ�֣������Ⱳ�Ӿ���̽·�ȷ�ɡ�������һ�仰��������������ʷ��������������ʷ����

�������ߣ������ڷ�������ű�������������������еĸд���ʲô��

�����ִ������ڵ�һ�߽Ӵ����ߣ��Ҿ��������ܶ�������˲����ʧ���ö˶˵ļ�ͥ�Ӵ�֧�����飻��ֻҪһ��ҩ��һ�оͿ�����ء�����Щ�ط���������֪����ʲô�С�������ˮ�𡱡��⼸������ǰֻ��һ����������������������ij�����ܾͲ�һ�����ܶ��˲�������Ϊʲô�ڷ����ܴ���ô��ʱ�䣬���м��кܶ���������˵�������ġ�

�������ߣ���Ϊ�й����������о���ĸ��᳤������δ�һ����ҵ�ұ��һ���о����������ר�ң�

�����ִ�����һ����Ҫԭ���ǣ��ͷ����˽Ӵ����ˣ�֪����Ҳ�Ͷ��ˣ�����Ҳ������Щ�����������ھ��������������֮�⣬�����Ļ������η��棬����ѧ���о��ͽ����ȷ��棬���ͷ��������н��������⣬�й����������о���Ҳϣ������һЩ�����ڷ����㹤�����ܹ�����������������������ʵ�������ʿ����Щ��ʿ����ý�����������⽻�١�����ʵ�ϣ��й��ڷ��Ĺ��������൱һ��������һ�����й���ҵ���й������������Ϊ���������»��������ġ���������˵�����������������űҩ����ʵҲ�Ǵ����й�Ϊ���Ʒ������ڽ��������ף������й��ڷ��Ĺ�������

��˹�˻������������ϻ���

2011-9-14

���������쵼���Ŷӽ�һ�ֹ��ϵ���ҽ���Ʒ���ת��Ϊ������ǿ�����Ŀ�ű��ҩ����

��ͨ�����ִ�������������Ӧ����5000����ǰ�й���ͳ��ҽʦ�����µ��Ų���������ʱ������21���͡���

2011����˹��-�ұ����ٴ�ҽѧ�о��������й���ҽ��ѧ�о�Ժ�Ŀ�ѧ�������ϣ��Ա������������������Լ����ű�������ƣ����������������Ʒ��������ȫ���ر��Ƿ�չ�й��Ҽ������˵�������һ����������Ϊ�����ĸ���ҩ�������Ѿ���Ϊű���ı����Ʒ���������������֯��WHO���������غ���ص�ҩ�������䡰����ҩƷ��Ŀ¼��ÿ�궼�м����˸�Ⱦű����û���������Ʒ����������е�������Ҳ���Ѿ������������������쵼���Ŷӽ�һ�ֹ��ϵ���ҽ���Ʒ���ת��Ϊ������ǿ�����Ŀ�ű��ҩ��

��ǧ������ű����Ű���ࡢ����������2008�꣬2.47���˸�Ⱦ��һ��������Ϊ����ý���ԭ�������µļ��������д�Լ100�������������ּ����Զ�ͯ���ر�Ľ���������������Щ�ڷ���������ɳĮ���ϵ����Ķ�ͯ�������ޡ��������ޡ��ж�������ŷ�IJ��ֵط���ű����Ϯ��100������Һ��ص������ߡ�ű��֢״�������ա�ͷʹ��Ż�¡�ͨ���ж������ڹؼ����ٵ�ѪҺ��Ӧ��ű����ܿ���в�����������ڵ���Ϻ������ܽ������ּ����ķ����ʡ�Ԥ�����������жϴ�����

����������

������һ�գ���ˮ�����գ� ��ȡ֭������֮����

������顶������������κ�����ű����ʮ����

20����50������ڣ�����������֯������һ��ּ�ڸ���ű�������IJ����ƻ����������Ƶijɹ�����Ϊ���˵ļ��������୵���Ч��űҩ���γ��˿��ԣ����ּ���������ط����Ҹ�ȼ��1967��5��23�գ��й���������һ��ּ�ڸ��������������ֵ����ܾ�����Ŀ������523��Ŀ��������ű������������й�������������Ŀ��������Ϊű���ڹ�����һ�����⣬����Ҳ��Խ���������й���������ʱ��Խ��������ս��֮�У�ű�������������Ĺ���;��ӡ�

����һ�������ж���������ҵ����Ȼ���Ժ͵�ʱ����������Ӫ���һ�ֻ���������������ֻ��������ƪ��������Ŀ���ݵĿ�ѧ���ĵ��Է���������ѧ��������ȡ����������������ģ�����ϸ����Ȼ���������ص�����֮�С���1969����������ϱ�����Ϊ�й���ҽ�о�Ժ��523��Ŀ���о�����鳤���������ͳ��ҽʦ�Ǻ��ִ���ѧ�ҡ�ҩ��ѧ�Һ�������ѧ�Ҳ��繤������ѭë����ϯ����ҽҩѧ��һ��ΰ��ı��⣬Ӧ��Ŭ�����������ߡ���ָʾ�������������˿��ܵ����������й�����ҽ����������Ʒ���������ѡ���ռ���2000�����ѡ�䷽����1971�꣬�����о���Ӵ�Լ200�ֲ�ҩ�л��380������ȡ��о���Ա�ǿ�ʼ������Щ��ȡ���Ƿ������ű��ѪҺ�е�űԭ�档

����һ����ȡ���������ϣ��������������ȡ������һ���������������ֹ���ּ������ڶ�������������Ȼ������Щ����ϣ���Ľ��ȴ�����ظ���������һͷ�������ף�Ѱ�ҿ��ܵĽ��͡�

������ҩ���״μ��س�����2000����ǰ���й���ҽѧ�顶��ʮ������������Ԫǰ168�����ң��У��Ȿ����������������ź�Ĺ��������ϸ������������������滺�̴����ڹ�Ԫ340��䶫����顶��������У������Ϸ����˶�������ű������������������һ�գ���ˮ�����գ� ��ȡ֭������֮������˼������Ϊ�ν������ȡ֭���������ô�ͳ��ˮ������ʶ����к�����ȡ�ı���������ƻ������еĻ��Գɷݡ�

�����뷨�����Ժ����������������ȡ���̣����õͷе��ܼ���������ȡ��ҩЧ������ߣ�����һ��ȥ�ִ澫��������ȡ���Ϊ���Ժ����Բ��֣�ȥ����û�п�ű�������ж������Բ��֣�������űҩЧ���С���ȫ���ܺõ����Բ��֣�����������ҩ�ĵĻ��Բ���λ��ҶƬ�϶�����������λ����ȷ������ʱ���ջ��������Ч����Щ�����������������DZ����ͬʱ������������Ķ��ԡ�

��1972��3�¾��еġ�523��Ŀ�������ϣ�����Ϊ�����ݽ��߱��������ֱ�����Ϊ191������ֲ����ȡ��������С��ͺ���ѪҺ�е�űԭ�档

��ʵ��̨���ٴ�

������Ӵ�ȷ��Եؿ�����ű�������·��������缸������������棬δ�������и�������ǽ����档��

�ڴ�֮�������Ϻ�����С�������ʡ21λű�����߲���������������ȡ���Ч�������д�Լһ��Ļ��߸�Ⱦ�������Ķ���űԭ�棬��һ���Ⱦ�˼���űԭ�档����űԭ����һ������ĵ��·������ռ����IJ�����������������С���У�����֢״��ѪҺ�еļ������������ʧ��

�ڴ��ڼ䣬ͨ����ɫ������������ȡ���еijɷ֣������Ͽ�ʼѰ�������еĻ��Գɷ֡�1972��11��8�գ���������ͬ���ǻ���˿�ű��Ч������ᴿ���ʡ���һ�ְ�ɫ�뾧������֮����Ϊ�����أ�������������ձ��Ϊartemisinin�������Ϻ�ͬ�����ȷ������������һ����ͬѰ���Ľṹ�����ֽṹ��֤��Ϊһ��ӵ��һ���������ŵı�������������ȫ��ͬ����ǰ��֪���κο�űҩ��ijɷ֡��Ժ���о�����ʾ������������������ضԸ�űԭ��ĺ���������

��529λű�����ߵ��ٴ�����֤ʵ�������ؾ�����һ�ֿ�ű��ҩ�����������й����о������Ŀ�ѧ���Ǽ��뵽��һ��ҵ�У������ȡ���̲������ٴ����顣�й������صĵ�һƪӢ�ı���������1979��12�£����й���ʱ��ϰ���������������߾�Ϊ��������ʱ���鲼�й����������о�С���Ѿ�������ҩ������2000�������ߣ����в����ǿ���୶���ű�����ߡ����⣬��141λ����ű�������У�����ҩ������������131�ˡ�С��ģ�Ա��о���ʾ�������ط������õ�ʱ������ö࣬����û���к������á�

��ƪӢ�������������ѧ����Ĺ�ע��1981��10�£�������������֯���������к����Ϲ���������֯��ű����ѧ���ƹ���������ڱ������У�������Ӧ���ڻ����ϱ����������صķ��֡������ݽ����������ҷ��죬���������������й�������֮�£�Ҳ�������������صĻ�ѧ�����1973�꣬��Ϊ��ṹ�о���һ���֣������϶������ؽ��������������»������˫�������أ����������»������ҩЧ�������ظ�10�����������˼��������ķ��ա����ֻ�����Ϊ��������������ҩ��춨�˻�������20����70������ڿ�ʼ��������ҽҩ��ѧ������Ž����������غ���Щ��������йؼ����ٴ����顣��Щҩ����ʾ���ȱ�ҩ������Ϳ������õ���Ч����ĸ��ɷ���ȣ����������ڴ���ʱ��������Ӷ��춨�˽������Ʒ����Ļ�����

1980�꣬��ʿ������Լ��˾λ����۵�Զ���о������Ļ�˹�����¼�������ŵ���ҵ������������ھ�ͬ������������ڿ��Ϸ�����һƪ�й��������ٴ�����ĸ���ʾ�����ġ�֮��ͬһС�������״�����о����������غ�������֪ű��ҩ�����ͷ�������жԱȡ��ڲ����Ӹ����õ�����£��������������Ч������š����º����������ָ����˨����ʽ�������غ���������Ҳ����Ч�ġ���Ӥ��������ʶ������˵������һ����Ҫ��ҩ�����ʽ��

����ÿһ�ֿ�ű��ҩ������ܴ���������ּ����ķ����ʣ�֮��űԭ�濪ʼ�γɿ��壬�������������������ڼ���կ���������dz��ֹ����������سɷ�Ϊ������ҩ���ͻȻ���ԡ�Ϊ�˱������ֿ��ԣ���������������Բ�ͬ��ʽ����űԭ���ҩ���2006�꿪ʼ������������֯����������ʹ�������سɷֵ�ҩ��������������֯����ϲ����Ʒ�����ÿһ�ַ�����������������Ϊ�����ijɷֲ����ϲ���صĻ�ѧ�ɷ֡�

��������ѣ�Coartem����һ�������ػ��ҩ����������غ���һ�ֿ�ű�ɷֱ��̴���������й�����ҽѧ��ѧԺ�ϳɣ�������ʿŵ����ҩ��˾������2001�꣬����������֯��ŵ��ǩ��һ��Э�飬ŵ����˾�Է�Ӯ����ʽ����ű�����еĸ�����������ϵͳ�ṩ��������ѡ���ĿǰΪֹ��ŵ���Ѿ������4�ڶิ����������ơ�

����Ӵ�ȷ��Եؿ�����ű�������·��������缸������������棬δ�������и�������ǽ����档ͨ�����ִ�������������Ӧ����5000����ǰ�й���ͳ��ҽʦ�����µ��Ų������������������21���͡�����ѧ�� ������/���룩